逆流性食道炎で寝れない…知恵袋の対処法でも「再発する」本当の理由

こんにちは。大阪市淀川区十三の浜崎鍼灸整骨院院長、浜崎洋です。

つい先日、当院に来られた40代の女性患者さんのお話です。

「先生、もう何か月も、夜中に胸やけと咳で目が覚めるんです」と、とても疲れた様子でおっしゃいました。

病院では逆流性食道炎と診断され、胃酸を抑える薬を飲んでいたそうですが、「飲んでいる間はマシだけど、やめるとすぐ再発するんです」と。お薬が効いている実感はあるものの、根本的に治っている感じがしない、というお悩みでした。

「知恵袋で調べて、枕を高くしたり、寝る向きを左にしたり、寝る前に牛乳を飲むのはダメとか、色々試したんですが…もうどうしたらいいか分からなくて」と、本当に切実なご様子でした。

その方のお体を拝見すると、胃だけの問題ではなく、慢性的なストレスによる首や背中(特にみぞおちの裏側あたり)の緊張がガチガチで、これが自律神経の働きを大きく乱していることが分かりました。

「逆流性食道炎で寝れない」と検索し、必死に対処法を探している多くの方が、この患者さんと同じように「今ある症状への対処(対症療法)」だけで、「なぜ症状が再発するのか」という根本原因にたどり着けていないのではないか。

そう強く感じたのが、この記事を書こうと思ったきっかけです。

この記事では、まず医療機関でも推奨される「今夜すぐにできる正しい対処法」を徹底的に解説します。

その上で、なぜ多くの方が薬を飲んでも再発してしまうのか、そして病院の治療で改善が見えにくい方々が見落としているかもしれない「根本的な原因」と「第3の選択肢」について、私の長年の臨床経験からご紹介しますね。

この記事でわかること

- 逆流性食道炎で今夜寝れない時の、医学的に正しい応急対処法

- 夜間に咳や背中の痛みが悪化する医学的な理由とメカニズム

- 胃酸を抑える薬を飲んでも、症状が再発しやすい根本的な原因とは

- 病院の治療(西洋医学)で改善しない場合の「第3の選択肢」

「逆流性食道炎で寝れない」知恵袋で探す応急処置

まずは、今夜の「寝れない」という辛い状況を少しでも和らげるために、医学的にも推奨されている応急処置をご紹介しますね。

知恵袋などで見かける情報には、かえって悪化させてしまう可能性のある間違いも多いので、ここで正しい方法をしっかり押さえておくことが大切ですよ。

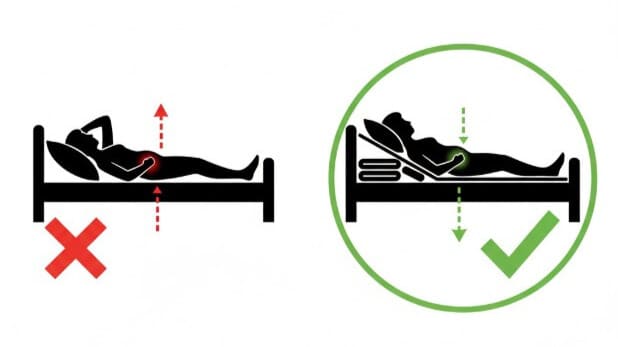

逆流性食道炎の寝方と枕、タオルの使い方

「枕を高くする」という対処法は非常によく知られていますが、実はこれ、やり方を間違えると逆効果になることがあるので注意が必要ですね。

なぜ「枕だけ」高くするとダメなのか?

枕だけを高くすると、首だけが急な角度でカクンと曲がってしまいます。

この姿勢、何かに似ていませんか?

そう、日中の「猫背」や「前かがみ」の姿勢です。

首だけが曲がると、あごが引けてお腹が圧迫される形になります。この「腹圧の上昇」こそが、胃酸を食道へ押し上げる最大の原因の一つなんです。

つまり、良かれと思ってやったことが、かえって胃酸の逆流を招く可能性があるんですね。

大切なのは「上半身の傾斜」

大切なのは、首だけを上げるのではなく、背中(肩甲骨あたり)から頭にかけて、なだらかな傾斜をつけることです。

物理的に、胃が食道よりも低い位置になるように、上半身全体を少し起こすイメージですね。医療機関では、目安として15度程度の傾斜が理想とされています。

【ポイント】今すぐできる「傾斜」の作り方

ご自宅にあるもので簡単に傾斜を作る方法です。

- 畳んだバスタオルや毛布、または使っていないクッションをいくつか用意します。

- それを、背中の中央あたりから枕の下までに敷き込みます。

- その上にいつも通り枕を置いて寝てみてください。

首だけを上げるのではなく、「上半身全体を軽く起こす」イメージが正解です。これだけでも、夜間の逆流がかなり軽減される方が多いですよ。

もちろん、市販されている「傾斜枕(スロープピロー)」などを利用するのも良い方法だと思います。

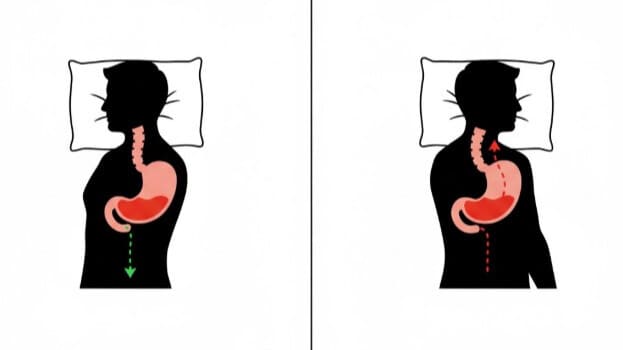

寝る向きは左?胃酸が逆流しない姿勢

寝る向きも、症状に決定的な影響を与えることがあります。

知恵袋でも「左向きが良い」と書かれていることが多いですが、これは医学的にも根拠があります。

結論から言うと、「左向き(左側臥位)」で寝ることが医学的に推奨されています。

これは、胃の解剖学的な形状に関係しています。

胃の「かたち」が理由です

胃は、食道から繋がったあと、左側に大きく膨らんでから右側(十二指腸)へ抜けていく「Jの字」のような形をしています。

食道と胃のつなぎ目(噴門部)は、実は体の中心より少し左寄りにあります。

このため、寝る向きによって胃酸と噴門部の位置関係が劇的に変わってしまうんです。

【寝る向きによる逆流リスクの比較】

| 寝る向き | 胃と胃酸の位置関係 | 逆流リスク |

|---|---|---|

| 左向き(推奨) | 胃の入り口(噴門)が、胃酸が溜まる部分(胃体部)よりも物理的に高い位置になります。胃酸が「重力で」胃の底に留まりやすくなります。 | 低い |

| 右向き(非推奨) | 胃の入り口(噴門)が胃酸の液面よりも下になってしまいます。胃酸が噴門部に常に触れている状態になり、逆流が劇的に起こりやすくなります。 | 非常に高い |

| 仰向け | 噴門部と胃酸の高さが近くなります。上半身の傾斜がなければ、食道の方が低くなりやすく、逆流しやすい姿勢です。 | 高い |

もちろん、寝ている間に無意識に寝返りを打ってしまうのは仕方がありません。

ですが、少なくとも寝入る時は「左向き」を意識し、さらに先ほどの「上半身の傾斜」を組み合わせることで、逆流のリスクを最小限に抑えることができるかなと思います。

寝る前の水はOK?飲むタイミングと注意点

胸やけが辛い時、スッキリさせたくて水を飲みたくなりますよね。

これにはメリットと、注意すべきデメリットがあります。

メリット:一時的な症状の緩和

水を飲むことで、一時的に胃酸が薄まったり、食道に上がってきた酸を胃に洗い流したりする効果(食道クリアランスの補助)が期待できます。

喉のイガイガ感なども少し楽になるかもしれません。

デメリット:水分の逆流

ただし、最大の注意点は「飲んですぐに横になること」です。

胃の中に水分が入ると、胃の内容量が増えます。その状態で横になると、飲み込んだ水自体が、もともとあった胃の内容物(胃酸や未消化物)と一緒になって逆流しやすくなる可能性があります。

特に、胃の働きが弱っていると、水が胃に溜まりやすいので危険ですね。

寝る前の水分補給 3つのポイント

- タイミング:もし水を飲む場合は、寝る直前ではなく、就寝の30分以上前に済ませておくのが理想です。

- 温度:冷たすぎる水は胃を刺激するので、常温の水か白湯が良いでしょう。

- 量:ガブ飲みは厳禁です。コップ半分(約100ml)程度にしておきましょう。

脱水が症状を悪化させることもあるので、適度な水分補給は大切ですが、とにかく「タイミング」と「量」が重要ですね。

夜に咳が止まらない、息苦しい時の対処

「胸やけはあまり感じないのに、夜、布団に入ると咳が止まらない」

「寝ていると息苦しくて目が覚める」

という方がいらっしゃいます。

これは、逆流性食道炎の典型的な「食道外症状」かもしれません。

咳や息苦しさが起こるメカニズム

これには主に2つのパターンがあると考えられています。

夜間の咳・息苦しさのメカニズム

1. 胃酸の飛沫による「直接刺激」

睡眠中に逆流した胃酸の「飛沫(ミスト状になったもの)」が、自分でも気づかないうちに気管や喉(のど)にまで達してしまうケースです。

気管や喉は非常に敏感なので、強い酸の刺激を受けると、異物を排出しようとする防御反応として激しい咳が誘発されます。

2. 食道からの「神経反射」

胃酸が食道を刺激すること自体が、共通の神経(迷走神経)を介して、気管支に「縮みなさい」という間違った指令を送ってしまうケースです。

これにより気管支が収縮し、喘息(ぜんそく)に似た咳や息苦しさを引き起こすことがあります。

この場合、咳止めを飲んでもあまり効果は期待できません。

応急処置としては、何よりもまず、先ほど紹介した「上半身を高くする寝方」を徹底することが、気管への逆流を防ぐために最も重要になります。

背中が痛い原因は?姿勢と胃酸の関係性

逆流性食道炎で「背中が痛い」、特に「肩甲骨の間」や「みぞおちの裏」が重く痛むと感じる方も少なくありません。

これには2つの側面が関係していると私は考えています。

1. 症状としての痛み(関連痛)

まず一つは「関連痛(かんれんつう)」と呼ばれるものです。

胃酸によって食道が強く炎症を起こすと、その痛みの情報が、食道と共通の神経(脊髄分節)を使っている背中の皮膚や筋肉にも伝わり、あたかも背中が痛むように脳が錯覚してしまう現象です。

これは内臓の不調が体の表面に現れるサインですね。

2. 原因としての姿勢(猫背・前かがみ)

そしてもう一つが、私が臨床上、非常に重要だと考えている側面です。

それが、日中の「猫背」や「前かがみ」といった悪い姿勢です。

デスクワークやスマホ操作で長時間前かがみの姿勢を続けていると、常に腹部が圧迫され、胃が押し上げられた状態になります(腹圧の上昇)。

この物理的な圧迫が、胃酸を食道へ押し上げる強力な原因となるんです。

つまり、「背中の痛み」は、食道の炎症から来る「結果」であると同時に、悪い姿勢が引き起こす「原因」でもある、というわけです。

これについては、次のセクションでさらに詳しく触れますね。

「逆流性食道炎で寝れない」知恵袋の先にある根本原因

応急処置で一時的に楽になっても、またすぐにぶり返してしまう…。

そんな「再発」の悩みを抱えている方も多いと思います。

ここでは、なぜ病院の薬を飲んでも症状が改善しにくいのか、その根本原因と、私たち鍼灸師が考える「第3の選択肢」についてお話しします。

薬が効かない、再発する本当の理由とは?

病院で処方される薬(PPI:プロトンポンプ阻害薬やH2ブロッカーなど)は、胃酸の分泌を強力に抑えるため、ほとんどの場合、胸やけなどの症状は劇的に改善することが多いです。

本当に素晴らしい薬だと思います。

しかし、ここで非常に大切な認識があります。

それは、これらの薬は「根本治療」ではないということです。

薬はあくまで、今起きている炎症や症状を抑えるための「対症療法」であり、「サポート」なんですね。

「原因」が残っていれば再発する

逆流性食道炎は「生活習慣病の一種」とも言われます。

実際に、厚生労働省のe-ヘルスネットでも、胃食道逆流症(GERD)の原因として、食生活の欧米化、肥満、加齢、喫煙、飲酒、ストレスなどが挙げられています。

出典:厚生労働省 e-ヘルスネット『胃食道逆流症(いしょくどうぎゃくりゅうしょう)。

もし、薬で症状が楽になったとしても、その背景にある根本的な原因、例えば「暴飲暴食」「肥満」「ストレス」「悪い姿勢」などが改善されていなければ、どうなるでしょうか。

答えは明白で、薬をやめた途端に(あるいは薬を飲んでいても)、胃酸を逆流させる「圧力」が勝ってしまい、再発してしまう…。

これはある意味、当然のことかもしれません。

「薬が効かない」と感じる方の多くは、このケースに当てはまるのではないかと私は感じています。

治し方の鍵はストレスと自律神経の乱れ

では、その「根本的な原因」とは何でしょうか?

医療機関(西洋医学)が「出過ぎた胃酸を抑える」ことや「緩んだ噴門部」に注力するのに対し、私たち東洋医学や鍼灸は、「なぜ、胃酸のコントロールが乱れたのか?」「なぜ、噴門部が緩んでしまったのか?」という、大元の原因に着目します。

その最大の鍵が、「自律神経の乱れ」です。

自律神経は「消化の司令塔」

自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、体をリラックスさせ回復させる「副交感神経」があります。

そして、胃酸の分泌量を調整したり、食べたものを消化したり、食道と胃のつなぎ目の筋肉(下部食道括約筋)を適切に開け閉めしたりしているのは、主にリラックス側の「副交感神経」の働きです。

ところが、強いストレスや慢性的な疲労、睡眠不足、そして先ほど出た「悪い姿勢」などが続くと、体は常に「交感神経」が優位な緊張状態になってしまいます。

司令塔である自律神経が乱れれば、副交感神経がうまく働けず、胃酸が過剰に出たり、消化不良を起こしたり、締まるべき括約筋が緩んだりして、逆流が起こりやすくなる…。

これが、鍼灸師である私が考える「薬が効かない・再発する」症状の本当の正体です。

冒頭の患者さんのように、首や背中がガチガチに緊張している状態は、まさに交感神経が暴走しているサインであり、物理的な圧迫と神経の乱れの両方から、逆流性食道炎を引き起こしていたと考えられます。

起立性調節障害と胃腸症状の隠れた関係

あなたの逆流性食道炎が、この「自律神経の乱れ」と関係しているかどうか、一つの目安になるのが他の症状です。

例えば、当院にもご相談が多い「起立性調節障害」。

これは自律神経の機能不全が主な原因で、朝起きられない、立ちくらみ、ひどい頭痛、倦怠感などが起こる症状で、特に思春期のお子さんに多く見られます。

この起立性調節障害の症状(朝の不調、だるさ、めまい)と、逆流性食道炎の症状(起床時の胸やけや気持ち悪さ)は、一見まったく別物に見えますが、「自律神経の乱れ」という共通の根っこで繋がっているケースが非常に多い、と私は臨床経験から強く感じています。

もし、あなたが胃腸の症状だけでなく、原因不明のめまい、頭痛、朝起きるのが異常に辛い、といった他の不調も併発している場合、アプローチすべきは胃酸だけではない可能性が非常に高いですね。

病院の治療と鍼灸という「第3の選択肢」

病院での標準治療(薬物療法や生活習慣指導)は「ステップ1」として絶対に必要です。

これは大前提です。

しかし、それでも改善しない、薬を手放せない、再発するという方には、「第3の選択肢」があることを知ってほしいと思います。

それが、私たちが行う鍼灸治療です。

鍼灸がアプローチする2つのポイント

鍼灸は、薬のように症状を無理に抑え込むのではありません。

あなたの体が本来持っている「正常に働く力」を取り戻すお手伝いをします。

1. 自律神経のバランス調整

手足や背中にある特定のツボを刺激することで、高ぶりすぎた交感神経を鎮め、副交感神経の働きを活性化させます。

これにより、胃酸の分泌や内臓の働きをコントロールしている「司令塔」の機能を正常化していきます。

2. 身体の緊張と歪みの緩和

逆流性食道炎の方は、ほぼ例外なく、みぞおち(肋骨のあたり)や背中、首筋がガチガチに緊張しています。

この身体の歪みや緊張が、自律神経をさらに乱し、腹圧を高める物理的な原因にもなっています。

鍼灸や整体でこれらの緊張を深く緩めることも、根本的な改善には欠かせません。

西洋医学が「症状」をターゲットにするのに対し、東洋医学は「症状を引き起こしている体(=自律神経のバランスや体の歪み)」を整える。

これが私たちの考え方です。

消化器内科への受診の重要性

ここまで鍼灸の可能性について熱心にお話ししてしまいましたが、ここで一つ、絶対に守っていただきたい重要なお願いがあります。

【最重要】まずは必ず消化器内科へ

胸やけ、呑酸(どんさん:酸っぱいものが上がってくる感じ)、長引く咳、背中の痛みなどの症状が続く場合は、自己判断せず、必ず消化器内科を受診してください。

なぜ受診が必須なのか?

それは、似たような症状を引き起こす、より重篤な疾患(食道がん、胃がん、心臓の病気など)の可能性を排除するためです。

「ただの逆食だろう」という自己判断は非常に危険です。

まずは内視鏡検査(胃カメラ)などで食道の状態を正確に診断してもらうこと。これが治療の絶対的なスタートラインです。

鍼灸治療を検討するのは、その「後」でも決して遅くありません。

※稀にですが、薬が全く効かない重度の逆流や食道裂孔ヘルニア、食道外症状が強い場合など、外科的な手術(噴門形成術など)が選択肢になることもあります。そういった判断も含めて、専門医の診断が不可欠です。

逆流性食道炎で眠れない夜を終わらせるために|知恵袋では見つからない根本解決

「逆流性食道炎で寝れない」と知恵袋で情報を探すほどの辛い悩みから本当に抜け出すには、3つのステップがあると思います。

ステップ1:今夜、あなたができること(応急処置)

まずは、この記事で紹介した「背中から傾斜をつける寝方」や「左向きで寝る」ことを徹底してみてください。

これだけでも、今夜の眠りは少し変わるかもしれません。

ステップ2:必ず行うべきこと(標準治療)

症状が続く場合は、自己判断せず必ず消化器内科を受診し、正確な診断と治療を受けてください。

これは絶対の大前提です。

ステップ3:標準治療で改善しない場合の『第3の選択肢』

そして、もし病院の薬を飲んでも改善しない、あるいは薬をやめると再発してしまう場合は、あなたの症状の根本原因が「胃酸そのもの」ではなく、その大元にある「自律神経の乱れ」や「身体の歪み・緊張」にあるのかもしれません。

病院の治療は「絶対に必要なステップ」ですが、それでも治らないと諦めかけているのなら、あなたの身体を「自律神経」や「姿勢」という全く別の角度から見直す、この『第3の選択肢』があることを、どうか忘れないでください。

あなたの苦しい夜が、穏やかな眠りに変わることを心から願っています。

※当院のホームページに掲載している内容は、臨床経験や既存の研究に基づいていますが、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。施術による効果には、一人ひとりの体質や生活習慣によって個人差があります。私たちは、あなたの伴走者として、あなたにとっての最善を一緒に見つけていくことをお約束します。

あわせて読みたい。

【大阪市】逆流性食道炎と牛乳|専門家が飲み方を解説

【大阪市】薬が効かない逆流性食道炎|専門家が教える根本原因と改善法

【大阪市】逆流性食道炎のお菓子|専門家がおすすめを解説

この記事の執筆者

院名: 浜崎鍼灸整骨院

役職: 院長

氏名: 浜崎洋(はまさきひろし)

年齢: 57歳

所在地: 大阪市

保有国家資格: 鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師

メディア実績等:

24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティーマラソンにメディカルスタッフとして参加。新聞・テレビなど取材多数。国内だけでなく海外からも患者が来院。

人物像:

三児の父。趣味はラグビー、ソフトボール、ハイキング、サイクリング、映画・音楽鑑賞、食事会。地域ボランティア活動にも積極的で、災害ボランティアでは全国を駆け巡る。

モットー: 「やり過ぎない」