逆流性食道炎で卵かけご飯が胸焼けを引き起こす理由|安全な代替案は温泉卵丼

こんにちは。浜崎鍼灸整骨院、院長の浜崎洋です。

先日、逆流性食道炎の治療で通われている、ある患者さん(40代・男性)との会話が、この記事を書くきっかけになりました。

施術中、その方がポツリとおっしゃったんです。

「浜ちゃん?あのね、最近だいぶ調子いいんですけどね、大好きな『卵かけご飯』をずっと我慢してるんですわ。特に『朝』、無性に食べたくなって…。『納豆』と一緒やったら大丈夫かな、とか思うんですけど、あれって『いつから』食べてええもんなんですかね?」

当院には、逆流性食道炎で長年お悩みの方が多く来院されます。その中でも「大好きな卵かけご飯をいつから食べていいのか」という質問は、実は驚くほど多いんです。皆さん、本当に我慢されているんですよね。

その気持ち、痛いほどわかります。手軽で美味しくて、日本人にとって卵かけご飯(TKG)は特別な朝食ですよね。しかし同時に、良かれと思って食べたTKGで、かえって『胸焼け』がひどくなったり、胃がもたれたりした経験がある方も多いのではないでしょうか。

実は、「消化に良さそう」という一般的なイメージとは裏腹に、卵かけご飯は逆流性食道炎の症状の「引き金」になりやすい食べ方なんです。この記事にたどり着いたあなたも、きっと同じような疑問や不安をお持ちかなと思います。

この記事では、なぜTKGが症状を悪化させやすいのか、そして、どうすれば安全に卵を楽しめるのか、そのあたりを詳しくお話ししていきますね。

この記事の執筆者:

浜崎洋(はまざき ひろし)

浜崎鍼灸整骨院 院長

鍼灸師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師

大阪市で20年以上の臨床経験を持ち、逆流性食道炎をはじめとする自律神経の乱れからくる症状の治療を専門としています。24時間テレビのメディカルスタッフとしても活動。

この記事でわかること

- TKGが逆流性食道炎に良くない2つの理由

- 納豆や他のトッピングとの相性

- 安全に卵を食べるための「調理法」の比較

- 症状の根本にある「自律神経」との関係

逆流性食道炎で卵かけご飯はダメ?

多くの方が疑問に思うこの点ですが、まずはTKGがなぜ症状を引き起こしやすいのか、その医学的なメカニズムから見ていきましょう。知っておくだけでも、食事の選び方が変わってくるかなと思います。

「消化に良さそう」というイメージが、なぜ臨床の現場では「要注意」となるのか。そのギャップを埋めていきますね。

ちなみに、逆流性食道炎の方から「〇〇は食べても大丈夫?」という質問を本当によくいただきます。例えば、「牛乳は飲んでも良いのか」や、「どんなお菓子なら安全なのか」といった疑問も、多くの方が抱えていらっしゃいます。併せて参考にしてみてくださいね。

TKGが胸焼けを引き起こす2つの理由

卵かけご飯(TKG)が逆流性食道炎の方にとってハイリスクとされるのは、「食べ方」ではなく「食品の性質」そのものに理由があります。

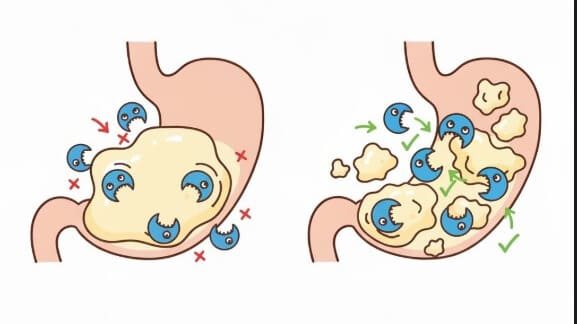

主に「卵黄の脂質」と「生の卵白」という、2つの要素が同時に作用してしまうからなんですね。

この2つが、胃の動きや消化に対して、まるで連携攻撃するかのようにダブルパンチで負担をかけてしまうんです。健康な時には何でもないことが、胃や食道がデリケートになっている時には、症状の強力な「引き金」になってしまうんですね。

「消化に良さそう」というイメージとは少し違う、臨床的な側面から、この2つの理由をもう少し詳しく見ていきましょう。

卵黄の脂質が食道の弁(LES)を緩める仕組み

まず一つ目の理由が、卵黄に含まれる豊富な「脂質(あぶら)」です。

卵の栄養は卵黄に集中していますが、Lサイズの卵1個あたり約5gの脂質が含まれています。この脂質が胃から十二指腸に送られると、体は「高カロリーな脂質が入ってきたぞ、ゆっくり消化吸収しよう」と反応します。

その際、十二指腸から「コレシストキニン(CCK)」という消化管ホルモンが分泌されるんですね。実はこのホルモン、逆流性食道炎の方にとっては非常に厄介な、2つの働きを持っています。

1. 胃の動きを遅くする(胃排出遅延)

まず、CCKは胃のぜん動運動に「待った!」とブレーキをかけます。脂質をしっかり消化するために、胃の内容物が先に進むスピードを意図的に遅らせるんですね。

その結果、胃酸と混ざり合った高脂肪・高酸性の食べ物が、通常よりもはるかに長時間、胃の中に留まることになります。これが「胃もたれ」の正体の一つでもあります。

2. 食道の弁(LES)を緩める

さらに厄介なことに、CCKは同時に、胃と食道のつなぎ目にある弁(下部食道括約筋:LES)を直接的に緩めてしまう作用もあるんです。

胃の出口(十二指腸側)は脂質の消化のために閉じて、胃の入口(食道側)はホルモンの作用で緩んでしまう。この最悪の組み合わせが、TKGを食べた後に起こり得ることなんです。

なお、このCCKの作用は、消化器内科の臨床でも広く知られており、脂質摂取後の逆流性食道炎症状の悪化を説明する重要なメカニズムとされています。

【注意】卵黄の脂質が引き起こす「負の連鎖」

- 卵黄の脂質が十二指腸を刺激

- CCK(ホルモン)が分泌される

- 胃の動きがストップし、食べ物が停滞する(胃内圧UP)

- 食道の弁(LES)が緩む

- 停滞した胃酸が、緩んだ弁から食道へ逆流する

つまり卵黄は、「胃の中に食べ物をパンパンに溜め込む」と同時に「胃のフタを緩める」という、逆流にとって最悪の環境を作ってしまうんです。これでは、胃酸が逆流しないわけがないですよね。

生の卵白が消化に悪いのはなぜか

二つ目の理由が、「生の卵白」の特異的な消化の悪さです。

「タンパク質は体に良い」というのは間違いありません。しかし、「生」の状態の卵白タンパク質(主にアルブミン)は、実は非常に消化されにくいという特徴を持っています。

加熱卵との圧倒的な消化率の違い

卵のタンパク質は、加熱(熱変性)することでその立体構造がほぐれ、私たちの消化酵素(プロテアーゼ)が非常に働きやすい形に変化します。

例えば、農林水産省の広報誌の情報によれば、タンパク質の消化吸収率は、生卵で61%、加熱卵(半熟)で91%と、大きな差があることが示されています。(出典:農林水産省『aff(あふ)』2017年1月号)

なぜ生だと半分近くも消化率が落ちるのか? それは、生の卵白に「抗栄養素」と呼ばれる成分が含まれているからです。

消化酵素を邪魔する「抗栄養素」

生の卵白には、「オボムコイド」や「オボインヒビター」といった、タンパク質分解酵素(トリプシンなど)の働きを直接的に阻害(邪魔)する物質が含まれています。

これらは加熱によって簡単に失活(無害化)するのですが、生で摂取すると、消化酵素がうまく働けなくなってしまいます。

消化されにくい生のタンパク質は、それ自体が胃酸の分泌をさらに促しますし、当然、胃の中に留まる時間も長くなります。

【ポイント】TKGが引き起こす「完璧な逆流シナリオ」

TKGを食べるということは、この2つのリスクが同時に発生するということです。

- 卵黄の脂質で、胃のフタ(LES)が緩み、胃の動きがストップする。

- 生の卵白が消化酵素を邪魔し、ただでさえ動かない胃の中に、さらに長時間停滞する。

この結果、胃の中の圧力(胃内圧)は物理的にどんどん高まり、すでに緩んでいるフタをいとも簡単にこじ開けて、消化不良の食べ物と強力な胃酸が食道に噴出してしまう…というわけです。

納豆卵かけご飯なら大丈夫?

「じゃあ、体に良い納豆と混ぜれば大丈夫?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんね。イントロでお話しした患者さんも、まさにこの点を気にされていました。

納豆自体は、低脂肪で良質な植物性タンパク源であり、発酵食品でもあるため、逆流性食道炎の方にも基本的には推奨される「安全な食品」です。食感も柔らかく、消化にも優しいですよね。

しかし、問題は「生卵」と組み合わせる点にあります。

残念ながら、納豆菌や納豆の栄養素が、生卵(特に卵黄の脂質と生の卵白)が持つ逆流誘発のリスクを打ち消してくれるわけではありません。納豆を入れたからといって、卵黄の脂質が消えるわけでも、生の卵白が消化しやすくなるわけでもないんですね。

むしろ、納豆と生卵を一緒にかき混ぜて流し込むことで、TKG単体よりも「早食い」や「咀嚼不足」を助長してしまう可能性すらあります。

ですので、「納豆卵かけご飯」も、症状がまだ落ち着いていない時期は、TKGと同じように避けておく方が無難かなと思います。

【豆知識】納豆の「タレ」と「からし」にも注意

納豆を食べる際に、もう一つ注意したいのが「付属のタレ」と「からし」です。

からしは香辛料であり、弱った食道粘膜を直接刺激して痛みを引き起こすことがあります。また、タレも酸味や塩分が強すぎることがあるため、付属のものは使わずに、少量の減塩醤油などで味付けする方がより安全ですね。

醤油や米の「食べ方」の注意点

TKGのリスクは卵だけではありません。日本人の主食である「お米」や、調味料の「醤油」にも、少し注意が必要です。

お米の「量」と「速度」

お米(白米)自体は低脂肪・低繊維で、本来はGERD患者にとって理想的な「安全な食品」です。問題は、その物理的な「食べ方」にあります。

- 早食い・流し込みTKGはのど越しが良いため、サラサラと「流し込む」ように早食いになりがちです。よく噛まない(咀嚼が不足する)と、唾液に含まれるアミラーゼ(糖質分解酵素)による第一段階の消化が省略され、すべての負担が胃にのしかかります。

- 大盛り(ドカ食い)丼もので一気に食べると、胃が物理的にパンパンに引き伸ばされます(これを胃の伸展と言います)。この「胃が伸びる」こと自体が刺激となり、胃のフタ(LES)が反射的に緩みやすくなることが知られています。

対策としては、小さな茶碗によそって、米粒の食感をしっかり味わいながら、最低30回は噛むことを心がけてみてください。たったそれだけでも、胃への負担は驚くほど変わりますよ。

醤油の「刺激」と「塩分」

醤油も、逆流性食道炎の症状がある時は注意が必要です。

すでに食道炎で粘膜がただれている(荒れている)場合、醤油に含まれる特有の酸度と高い塩分濃度が、その炎症部分に「しみる」ような痛みや、焼けるような胸焼けを感じさせることがあります。

また、高塩分の食事がLESの機能不全を助長するという報告も一部では指摘されています。使用は最小限に留め、「減塩醤油」を選んだり、出汁で割った「だし割り醤油」を使用したりして、塩分と酸の両方の刺激を下げることが賢明ですね。

逆流性食道炎と卵かけご飯の安全な関係

ここまでTKGのリスクをお話ししてきましたが、「もう大好きな卵は食べられないのか…」と落ち込まないでくださいね。卵自体は、良質なタンパク質やビタミンを含む素晴らしい栄養源です。

大事なのは「生で食べる」ことや「油で炒める」ことを避け、「調理法」を賢く選ぶことです。それだけで、卵はハイリスク食品から「最高の安全食」に変わるんですよ。

症状別・卵の調理法リスク比較

調理法によって、卵が胃腸に与える影響は「非常にハイリスク」から「非常にローリスク」まで大きく変わります。ここで一度、臨床的な観点から整理してみましょう。

ポイントは「タンパク質の消化性」と「脂質の状態(追加脂質を含む)」です。

| 調理法 | タンパク質消化性 | 脂質によるLES弛緩 | 胃排出時間 | 総合GERDリスク |

| 生卵(TKG) | 低(阻害物質あり) | 高 | 長い | 非常に高い |

| 目玉焼き・オムレツ | 高 | 非常に高い(追加脂質) | 非常に長い | 非常に高い |

| 固ゆで卵 | 高 | 中(固形脂質) | 中〜長い | 中 |

| 半熟卵 | 高 | 低〜中 | 短い | 低 |

| 温泉卵・ポーチドエッグ | 高(変性済み) | 低(乳化脂質) | 短い | 非常に低い(最適) |

※これらは一般的な目安であり、症状の程度には個人差があります。寛解期(症状がない時期)には、ご自身の体調と相談しながら試してみてください。

最も安全な代替案は温泉卵

上の表でご覧いただいた通り、逆流性食道炎の症状に悩む方にとって最も推奨できる調理法が「温泉卵」(またはポーチドエッグ、半熟卵)です。

理由は、TKGが持つ2大リスク(生の卵白・卵黄の脂質)を、加熱によって両方とも完璧にクリアしているからです。

1. タンパク質が消化しやすい(熱変性)

生の卵白とは違い、中心部まで適度に(65℃〜70℃程度で)加熱されることで、消化を邪魔する「抗栄養素」は失活し、タンパク質が非常に消化しやすい状態(熱変性)になっています。これは固ゆで卵や目玉焼きとも共通する利点ですね。

2. 脂質の負担が少ない(乳化)

温泉卵が他の加熱卵と一線を画す最大のポイントがこれです。卵黄が「固形の塊(固ゆで卵)」にならず、適度に加熱されて「乳化(エマルジョン化)」、つまりトロリとした状態になっています。

この状態の脂質は、胃にとって機械的・化学的負担が最も少なく、CCK(胃の動きを止めるホルモン)の刺激も非常に穏やかになります。結果として、胃内滞留時間が短く、LESへの影響も最小限で済むんですね。

【ポイント】GERD患者さんのための「安全な温泉卵丼」

「TKGの、あのご飯と卵が一体になる流動感が好き」という方は、ぜひこの「温泉卵丼」を試してみてください。TKGの満足感を安全に再現できる、最高の代替案になりますよ。

- ご飯:小さめの茶碗1杯(約150g)にする(ドカ食いを防ぐ)

- 卵:生卵の代わりに「温泉卵」または「ポーチドエッグ」を乗せる

- 風味付け:醤油の代わりに「だし割り醤油」や「少量の減塩だし」を使い、塩分と酸の刺激を避ける

- 安全なトッピング:刻み海苔、しらす、白ごま(少量)、かつお節など、低脂肪なものを

これなら、TKGの持つリスクをすべて回避しつつ、美味しく卵の栄養を摂ることができます。

目玉焼きや固ゆで卵がダメな理由

「加熱してればOK」と思いがちですが、調理法によってはTKGと同じか、それ以上にリスクが高まることがあります。

目玉焼き・オムレツ(追加脂質のリスク)

「加熱しているから」と安心しがちな「目玉焼き」や「オムレツ」、「スクランブルエッグ」は、実はTKGよりもリスクが高い場合があります。

なぜなら、タンパク質は加熱されて安全になっている一方で、卵黄固有の脂質に加えて、調理に使うバターやサラダ油、ごま油といった「外部の脂質」が大量に追加されるからです。

脂質の総量が多ければ多いほど、CCKの分泌は最大化され、胃の運動停止やLESの弛緩作用も最も強く引き起こされてしまいます。

固ゆで卵(固形脂質のリスク)

「固ゆで卵」は、タンパク質の消化性は抜群に良い(消化率90%以上)ですし、追加の油も使いません。TKGや目玉焼きよりは遥かに安全です。

しかし、人によっては症状が出ることがあります。理由は、卵黄が「密度の高い固形の脂肪塊」になってしまうからです。この「脂肪の塊」が胃の中で物理的に分解されるのに時間がかかり、結果として胃の中に留まる時間が(温泉卵と比べて)長くなる可能性があるんですね。

感受性の高い方(胃の動きが特に悪い方)は、固ゆで卵よりも、脂質が乳化している温泉卵や半熟卵を選ぶ方が無難かなと思います。

朝の不調と自律神経の乱れ

さて、ここまで食事(卵)の話を中心にしてきました。食事改善は逆流性食道炎の治療において、本当に、本当に重要です。

ただ、ここで少し立ち止まって考えてみてほしいんですね。

「食事に気をつけているのに、なかなかスッキリしない」

「薬を飲んでいる時だけは良いけれど、やめるとすぐ再発する」

「特にストレスを感じると、朝の胸焼けや胃もたれが悪化する」

もし、このようなお悩みがあるなら、もしかしたらそれは「食べたもの」だけの問題じゃないのかもしれません。イントロの患者さんのように「朝」に特に不調を感じる場合、この可能性は高いと私は考えています。

胃酸の分泌や、食道の弁(LES)の開閉、胃の運動といったものは、私たちが「よし、今から胃を動かそう」と意識してコントロールしているわけではありませんよね? これらはすべて、「自律神経」が24時間体制で自動的に管理してくれています。

活動モードの「交感神経」と、リラックス・消化モードの「副交感神経」。この2つがシーソーのようにバランスを取り合って、私たちの内臓を動かしてくれています。

しかし、強いストレスや不規則な生活、睡眠不足などが続くと、この自律神経のバランスが簡単に乱れてしまうんです。司令塔が誤作動を起こし、リラックスすべき時に交感神経が昂ったままになったりするわけです。

その結果…

- 必要もないのに胃酸を出しすぎたり(副交感神経の過緊張)

- 胃の動きが鈍くなったり、血流が悪くなったり(交感神経の過緊張)

- 閉まるべき弁が緩みっぱなしになったりする

…という事態が起こります。これこそが、ストレスで胃痛が起こるメカニズムそのものなんですね。

特に「朝」の不調は、夜間の睡眠の質が悪い(交感神経が優位なまま寝ている)ことで、体がリセットされていないサインかもしれません。

長引く不調と鍼灸という選択肢

病院で処方される制酸薬(PPIなど)は、今出ている強力な胃酸を「抑える」ための、非常に優れた「守り」の治療です。まずはこの薬で食道の炎症を鎮めることが最優先です。

それに対して、私たち鍼灸師のアプローチは少し異なります。

鍼灸施術は、そもそも胃酸が過剰に出すぎたり、胃の動きが止まったりしないように、「自律神経のバランスを整える」ことを最も得意としています。いわば「攻め」の根本アプローチですね。

胃腸の働きと深く関連する背中や首、手足のツボ(経穴)を適切に刺激することで、ガチガチに緊張した体(交感神経の過緊張)を内側から緩め、自律神経の司令塔を「正常な状態」に戻すお手伝いをします。

薬で症状を抑える「対症療法」とは異なる、あなたの体が本来持つ「治る力」や「バランスを取り戻す力」を引き出すことを目的としています。

【ポイント】

もしあなたが、

- 薬を長期間飲んでいるのに、スッキリしない

- 食事制限に疲れてしまった

- ストレスと胃腸の不調が連動していると強く感じる

- 朝起きるのが辛い、めまいやだるさも併発している

このようにお悩みなら、西洋医学の治療と並行して、東洋医学(鍼灸)で「体を中から整える」という選択肢も考えてみてはいかがでしょうか。

当院でも、自律神経の乱れからくる様々な症状(逆流性食道炎も含む)でお悩みの方が、たくさん来院されています。「もう食事制限だけじゃ限界かも」と感じたら、ぜひ一度、お近くの鍼灸の専門家に相談してみてくださいね。

逆流性食道炎と卵かけご飯の総括

最後に、逆流性食道炎と卵かけご飯について、今回の内容を総括しますね。

TKGを食べたいという気持ち、そのお悩みは決してあなただけのものではありません。まずは「なぜダメなのか」を正しく知ることが、回復への第一歩です。

- 症状が活発な時期の**「卵かけご飯(TKG)」は、残念ながら非推奨**です。

- 理由は「卵黄の脂質(LES弛緩・胃排出遅延)」と「生の卵白(消化不良・胃内停滞)」の、医学的なダブルパンチにあります。

- 納豆を加えてもリスクは相殺されず、目玉焼きやオムレツは追加の油でさらにハイリスクになる可能性があります。

- TKGが食べたくなったら、最も安全な代替案は「温泉卵丼」です。タンパク質が変性し、脂質が乳化しているため胃への負担が最小限です。

- 食事に気をつけても症状が長引く場合、その原因は「食べたもの」ではなく、「自律神経の乱れ」にあるかもしれません。

食事制限という「守り」の対策は、本当に大切です。でもそれだけじゃなく、鍼灸施術などで自律神経を整えるという「根本」へのアプローチも、ぜひ検討してみてください。それが、あなたの長引く不調から抜け出すための大きな一歩になるかもしれませんから。

モットーは「やり過ぎない」。食事も治療も、無理せずご自身のペースで進めていきましょうね。

【免責事項】

本記事に掲載されている情報は、一般的な知見に基づくものであり、特定の症状や治療法を推奨するものではありません。健康に関する問題や症状でお悩みの場合、まずはかかりつけの医師や専門の医療機関にご相談ください。

ご自身の判断のみで、現在受けている治療を中断・変更することのないよう、十分にご注意ください。

※当院のホームページに掲載している内容は、臨床経験や既存の研究に基づいていますが、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。施術による効果には、一人ひとりの体質や生活習慣によって個人差があります。私たちは、あなたの伴走者として、あなたにとっての最善を一緒に見つけていくことをお約束します。

この記事の執筆者

- 院名: 浜崎鍼灸整骨院

- 役職: 院長

- 氏名: 浜崎洋(はまざきひろし)

- 年齢: 57歳

- 所在地: 大阪市

- 保有国家資格: 鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師

- メディア実績等: 24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティーマラソンにメディカルスタッフとして参加。新聞・テレビなど取材多数。国内だけでなく海外からも患者が来院。

- 人物像: 三児の父。趣味はラグビー、ソフトボール、ハイキング、サイクリング、映画・音楽鑑賞、食事会。地域ボランティア活動にも積極的で、災害ボランティアでは全国を駆け巡る。

- モットー: 「やり過ぎない」

参考文献・出典

- 農林水産省『aff(あふ)』2017年1月号「卵の消化吸収率について」

- 日本消化器病学会『消化器疾患診療ガイドライン』

- 厚生労働省『胃食道逆流症(GERD)の診療指針』