逆流性食道炎による休職|あなたは決して逃げていない

こんにちは。浜崎鍼灸整骨院、院長の浜崎洋です。

先日、40代の男性患者さまが当院にいらっしゃいました。初めてお会いしたとき、その方の表情からは深い疲労と、どこか諦めにも似た空気が漂っていました。

「実は、逆流性食道炎で会社を休職することになったんです…」

お話を伺うと、数ヶ月前から続く激しい胸やけと、夜中に胃酸が喉まで上がってくる不快感で、もう何週間もまともに眠れていないとのこと。日中は眠気と倦怠感で仕事に集中できず、会議中も上の空。ついには大事な取引先への連絡を忘れてしまい、上司から厳しく叱責されたそうです。

「もう限界でした。でも、たかが胸やけで会社を休むなんて、周りにどう思われるか…」

その言葉を聞いたとき、私は「そんなことないですよ」とお伝えしました。この方のように、逆流性食道炎の症状で心身ともに追い詰められ、休職を選択せざるを得ない方は、実は少なくありません。

日中の絶え間ない胸やけや、ふとした時にこみ上げる酸っぱい感じ(呑酸:どんさん)だけでも辛いのに、仕事に集中できないほどのストレスや、夜もまともに眠れない睡眠障害にまで悩まされている。そして何より、「こんなに気分が落ち込むのは、もしかしてうつなのでは…」と、胃の不調だけでなく精神的なバランスまで崩れていくのを感じて、深い不安に襲われている方もいらっしゃいます。

いざ休職を決意するにも、「診断書はどうやってもらうのか」「消化器内科と心療内科、どっちを受診すべきなんだろうか」と手続きの面で立ち止まってしまったり、そして何より、「休んだところで、この症状は本当に治るのだろうか」という将来への不安。冒頭でお話しした患者さまも、まさにそうした悩みを抱えていらっしゃいました。

この記事では、逆流性食道炎で休職を検討する際の医学的な判断基準から、診断書をスムーズにもらうための流れ、そして最も大切な「焦らずに復職するための具体的なステップ」まで、あなたの不安な気持ちに一つひとつ寄り添いながら、詳しく解説していきますね。

この記事でわかること

- 休職が必要な症状のレベル

- 診断書をもらうための流れ

- 休職中の治療と過ごし方

- 再発を防ぎ復職するヒント

逆流性食道炎で休職する判断基準

「逆流性食道炎で休職」と聞くと、「いや、たかが胸やけで休むなんて大袈裟じゃないか」「周りにどう思われるだろう」と、ためらってしまうかもしれません。私自身、多くの患者さんからそうした声を聞いてきました。

ですが、重要なのは病名ではありません。その症状があなたの「業務遂行能力」をどれだけ奪っているか、という客観的な事実です。それが治療に専念すべき立派な理由になります。どの段階で休職を検討すべきか、その基準を具体的に見ていきましょう。

仕事を妨げる睡眠障害とストレス

逆流性食道炎のつらさは、日中の不快感だけにとどまりませんよね。この疾患が休職に直結する最大の要因の一つが、夜、横になった時の症状の悪化です。

立っている時は重力で胃酸が下に留まっていますが、横になると胃酸が食道へ逆流しやすくなります。その結果、

- 激しい胸やけで寝付けない(入眠困難)

- 胃酸が喉まで上がってきて、咳き込んで目が覚める(中途覚醒)

- 胸の痛みで夜中に何度も起きてしまう

これが毎晩のように続けば、当然、深刻な「睡眠障害」を引き起こします。

そして、この睡眠不足が翌日の業務を直撃します。睡眠が足りていなければ、日中は強い眠気だけでなく、集中力、判断力、記憶力といった認知機能が著しく低下します。デスクワークではケアレスミスが頻発し、運転業務などでは重大な事故につながる危険性すらあります。

この「パフォーマンスの低下」が、「仕事がうまくいかない」「周りに迷惑をかけている」「自分はダメだ」という新たな、そして強力な心理的ストレスを生みます。このストレスが自律神経(特に交感神経)を過剰に緊張させ、さらに胃酸の分泌を促進し、食道の括約筋を緩めてしまう。

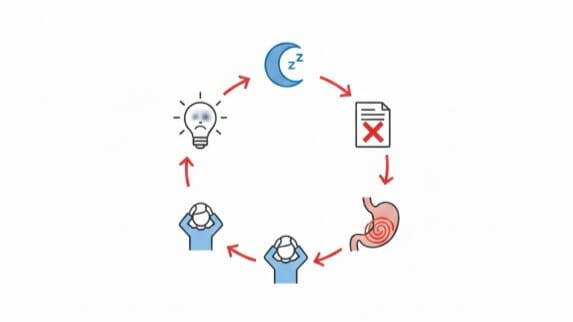

まさに、「症状 → 睡眠障害 → パフォーマンス低下 → ストレス → 症状悪化」という、抜け出すのが困難な負のスパイラルです。この悪循環に陥っているなら、それは「気合」や「根性」で乗り切れるレベルではありません。一度この連鎖を医学的に断ち切るために、休職は非常に有効な判断になります。

逆流性食道炎とうつの関係性

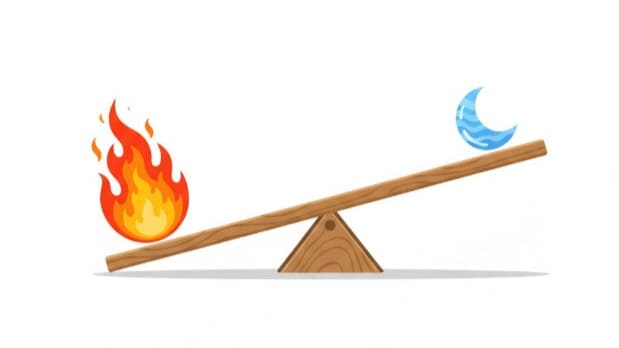

「たかが胃の不調」と侮ってはいけません。昔から「病は気から」と言いますが、逆もまた真なりで、胃腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、精神状態と密接に関連しています。これは「脳腸相関(のうちょうそうかん)」と呼ばれ、脳が感じたストレスが胃腸の不調を引き起こし、同時に胃腸の不調が脳(精神)にストレスを与えるという双方向の関係があるんです。

逆流性食道炎の不快な症状(痛み、不快感、睡眠障害)が長期間続くと、脳の機能にも影響が及び、

- 気分が晴れない(抑うつ気分)

- 何をしても楽しくない(興味・関心の喪失)

- 仕事や家事に取り掛かれない(意欲の低下)

といった、「うつ状態」を併発することがあります。

特に、原因が職場の過度なストレス(人間関係や長時間労働など)にある場合、逆流性食道炎の症状と同時に、「適応障害」や、さらに重い「うつ病」と診断されるケースも少なくないんです。

もし、胸やけの症状よりも「気分の落ち込み」や「何もする気が起きない」といった精神的な不調の方が強く出ている場合は、胃の治療(薬物療法)だけでは根本的な解決にならないかもしれません。ストレスの原因そのものから離れ、心のケアも同時に行う必要があります。

受診は心療内科?消化器内科?

いざ病院に行こうと思っても、「この症状、何科に行けば?」と迷うかもしれませんね。これは、あなたの症状の「何が一番つらいか」で判断するのが良いと思います。どちらが正解というわけではなく、あなたの状態に合わせた入り口を選ぶことが大切です。

- 消化器内科(または一般内科) 胸やけ、胃痛、呑酸、喉のつかえ感など、身体的な症状がメインの場合です。「まずは胃の状態をハッキリさせたい」という方ですね。 ここでは胃カメラ(内視鏡)などで、食道や胃の粘膜がどれくらい荒れているのかを客観的に調べてもらうのが基本です。重度の炎症(びらん)や潰瘍が確認されれば、それが休職の強力な医学的根拠となります。

- 心療内科(または精神科) 身体の症状(胃痛、動悸、頭痛など)もあるけれど、それ以上に「職場のストレスが原因だ」と強く自覚している場合や、前述した気分の落ち込み、不安、不眠などがメインの場合です。 心療内科は、まさにストレスが原因で身体に症状が出る「心身症」の専門家です。ストレスと身体症状の「因果関係」を医学的に結びつけ、診断書を作成することに長けています。「適応障害」など、精神的な側面からの病名が併記されることもあります。

どちらか一方というより、まずは消化器内科で身体の状態を確定させ、必要に応じて(特にストレス要因が強い場合)心療内科のサポートも受ける、という連携が理想的かもしれませんね。

【ポイント】症状別・推奨される専門科 どちらに行くべきか迷った時のために、簡単な目安を表にまとめておきますね。

受診を推奨する専門科 こんなケースに適しています 診断書における焦点 消化器内科(または一般内科) 胸やけ、胃痛、つかえ感など、身体的な不調が明確に現れている。 逆流性食道炎(GERD)(内視鏡による炎症の客観的証拠) 心療内科 ストレスが原因で胃痛、動悸、頭痛などの身体症状が現れている。 ストレス関連疾患、心身症(ストレスと身体症状の因果関係) 精神科 気分の落ち込み、意欲低下、不安、不眠など、精神的な症状が主である。 うつ病、不安障害など(精神症状そのものの重症度)

休職診断書のもらい方と伝え方

休職するには、医師による「休職が必要である」という診断書が不可欠です。これは、あなたの状態が医学的に「就労不能」であることを会社に証明するための公的な書類となります。

診察室では、まず「会社を休職するために診断書が必要です」と目的をハッキリ伝えましょう。併せて、以下の点も確認・伝達できるとスムーズです。

- 会社指定の様式(フォーマット)の有無:事前に人事・労務担当者に確認しましょう。あれば持参します。

- 傷病手当金の申請:休職期間中に健康保険組合から「傷病手当金」を受給する可能性があることも伝えておくと、医師も「労務不能」である旨を明記する必要性を認識してくれます。

ただ、最も重要なのは「症状の伝え方」です。医師が「この状態では就労不能だ」と医学的に判断できるだけの情報を提供する必要があります。

【注意】診断書のための「伝え方」

- 不十分な伝え方:「胸やけが辛いので休みたいです」 (これだけでは、医師は「薬で様子を見ましょう」としか判断できないかもしれません)

- 十分な伝え方:「夜間の胸やけで過去1週間、平均3時間も眠れていません。そのせいで日中は集中力が全く続かず、先日は会議の内容が頭に入らず、業務で重大なミスをしそうになりました。この状態では、安全に業務を続けることができません」

このように、症状(原因)と、それが業務にどう支障をきたしているか(結果)を具体的に、時系列で説明することが鍵です。いつから、どんな症状で、仕事(あるいは日常生活)で具体的に何ができなくて困っているのか。事前にメモにまとめておくと、診察室で慌てずに伝え漏れがなくて良いですね。

診断書は即日発行される?

「今日受診したら、今日診断書をもらえる?」と焦る気持ちは分かりますが、初診での即日発行は難しいケースが多いのが現実です。

なぜなら、医師も診断を確定し、「休職が本当に必要か」を判断するために、客観的な情報が必要だからです。

発行に時間がかかるケース(特に初診)

医師が患者さんの状態を初めて診る場合、まずは診断を確定させなければなりません。逆流性食道炎を確定させるための検査(胃カメラなど)や、症状の経過観察(投薬で改善するかどうか)が必要になるのが一般的です。数回の診察を経て、それでも業務に支障が出るレベルだと判断されてから、診断書が作成されます。

即日発行が期待できるケース

もちろん、以前からその病院にかかっており、症状の経過を医師がすでに把握している場合は話が早いでしょう。また、初診であっても、胃カメラ検査で誰が見ても明らかな重度の潰瘍や炎症が見つかった場合などは、即日「就労不能」と判断されることもあります。

焦る気持ちは抑えて、まずは正確な診断と治療計画を立ててもらうことを最優先にしてください。その治療の過程で、医師と休職の必要性をしっかり相談していきましょう。

逆流性食道炎の休職から復職まで

無事に診断書が出て休職期間に入ったら、それは「ゴール」ではなく、本当の「スタート」です。この期間は「ただの待機期間」ではなく、あなたの未来のために心身を立て直す「積極的治療期間」です。この期間の過ごし方が、復職後の再発率を大きく左右します。焦らず、しかし計画的に回復へのステップを踏んでいきましょう。

休職期間はどれくらいが目安か

「どれくらい休めばいいですか?」とよく聞かれますが、これは本当に個人差が大きいですね。症状の重症度、食道の炎症が回復するまでの期間、そして何よりストレスの原因がどれだけ取り除けるかによります。

あくまで一般的な目安ですが、まずは1ヶ月程度で診断書が作成され、その後は症状の回復具合を医師が判断しながら、1~2ヶ月単位で延長・短縮を判断していくケースが多いように思います。

大切なのは期間の長さではありません。その期間でしっかり心身を休ませ、治療に専念し、後述する「生活習慣の見直し」に取り組めたかどうかです。

【豆知識】休職中の経済的な支え「傷病手当金」 休職中、多くの方が不安に思うのが経済面だと思います。日本の健康保険制度には、業務外の病気やケガで連続して3日間休み、4日目以降も仕事に就けない場合に支給される「傷病手当金」という制度があります。 支給額は、おおよそ給与の3分の2程度で、支給を開始した日から通算して最長1年6ヶ月間受給できます。これは休職して治療に専念するための大切な権利です。ご自身が加入している健康保険組合や、会社の労務担当者に必ず確認してみてください。(出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」)

【注意】休職期間に関する注意 ここで挙げた期間や制度はあくまで一般的な目安です。必要な休養期間は、あなたの症状や職場の状況によって全く異なります。必ず主治医や専門家と相談の上、ご自身の回復を最優先に考えてください。

治らない?薬と休養の重要性

休職して薬を飲み始めても、すぐに症状がゼロにならないと、「このまま一生治らないのでは」と不安になりますよね。

逆流性食道炎の治療の第一は、薬物療法(胃酸の分泌を強力に抑える薬:PPIなど)です。これにより、荒れ果てた食道粘膜をこれ以上の胃酸から守り、粘膜が持つ自己再生能力で炎症をしっかり治癒させる時間を作ります。

ここで一番やってはいけないのが、「症状が軽くなったから」と自己判断で薬をやめてしまうこと。自覚症状が消えるのは比較的早いのですが、その段階ではまだ粘膜の炎症は治りきっていないことが多いんです。医師の指示通りに服薬を継続し、粘膜を完全に再生させることが、治癒への一番の近道です。

そして、薬と同じくらい、いえ、それ以上に重要なのが「休養」です。休職の最大のメリットは「ストレス源(職場)から物理的に離れられる」こと。この「休養」こそが、薬の効果を最大限に引き出すための土台となります。

再発させない自律神経の整え方

さて、ここからが復職に向けて非常に大事な話です。

薬で炎症が治まり、休養でストレスから解放されて症状が落ち着いても、症状の根本原因である「自律神経の乱れ」が解決していなければどうなるでしょう?

…答えは明白ですよね。復職して同じストレス環境に戻ったとたん、高い確率で再発してしまいます。

休職期間は、この乱れに乱れた自律神経のバランスをリセットし、整え直すための絶好のチャンスなんです。

私たちの胃腸の働きは、自律神経(活動的な交感神経と、リラックスする副交感神経)によって絶妙にコントロールされています。過度なストレスは交感神経ばかりを優位にし、胃腸の働きを低下させたり、胃酸の分泌を異常にさせたりします。

休職中は、薬を飲むだけでなく、ウォーキングなどの軽い運動をしたり、趣味の時間を楽しんだり、ゆっくりお風呂に浸かって深呼吸したりして、意識的に副交感神経が優位になるリラックスした時間を作ることが、何よりの「根本的な再発予防」になります。

【豆知識】自律神経について 自律神経は、私たちが意識しなくても心臓や胃腸を動かしてくれる大切な生命維持システムです。当院のサイトでも自律神経の働きについて詳しく解説しています。興味があればご覧ください。

薬に頼らない体質改善の選択肢

薬物療法が「今ある炎症を抑える」対症療法だとすれば、休職期間中にぜひ取り組んでほしいのが、「そもそも再発しにくい身体をつくる」ための体質改善です。

逆流性食道炎は「生活習慣病」の一面も持っています。薬だけに頼るのではなく、根本原因となった生活習慣をリセットする必要があります。

物理的な原因の排除

まずは、胃を物理的に圧迫して逆流を引き起こす原因を取り除きましょう。

- 姿勢:デスクワーク中の猫背や前かがみは、最も胃を圧迫します。モニターの高さを調整し、背筋を伸ばす意識が重要です。

- 腹圧:肥満(特に内臓脂肪)は腹圧を高める最大の要因です。休職期間を機に、食事療法や運動習慣の改善に取り組みましょう。

- 服装:ベルトや窮屈な下着、ウエストのきつい服もNGです。腹部を締め付けない服装を心がけてください。

食生活の抜本的見直し

これは言うまでもありませんね。胃酸の分泌を増やしたり、逆流を誘発したりする食品は厳格に避ける必要があります。

- 避けるべき食品:脂肪の多い食事(揚げ物、肉の脂身)、アルコール、カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶)、過度な香辛料、酸味の強いもの(柑橘類、酢の物)、甘いもの

- 推奨される食品:消化の良いもの(おかゆ、うどん、白身魚、豆腐、バナナ)、胃粘膜を保護するもの(キャベツ、大根、ヨーグルトなど)

そして、もう一つの大きな選択肢として、私たち鍼灸師の専門分野である東洋医学的なアプローチがあります。

鍼灸治療は、「自律神経のバランス」を整えることを最も得意としています。胃腸の働きを直接助けるツボや、ストレスを緩和してリラックスさせるツボに鍼(はり)や灸(きゅう)でアプローチすることで、身体が本来持つ「治る力」「整える力」を引き出していきます。

休職期間中、薬で炎症を抑えつつ、鍼灸で自律神経と体質を整える。この西洋医学と東洋医学の「併用」こそが、再発予防とスムーズな復職への大きな力になる選択肢の一つとして知っておいてほしいなと思います。

【ポイント】逆流性食道炎への鍼灸アプローチ 当院でも、逆流性食道炎の根本原因である自律神経の乱れや体質改善に着目した施術を行っています。薬を飲んでもぶり返す症状にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。こちらも参考記事としてご覧ください【大阪市】逆流性食道炎のお菓子|専門家がおすすめを解説

スムーズな復職への準備

症状が安定し、生活リズムも整ってきたら、いよいよ復職の準備です。ここで焦りは禁物です。「早く戻らないと」という焦りが、一番のストレスになりますからね。

まずは主治医と相談し、「復職可能」の診断書(治癒証明書や復職意見書など)を発行してもらう必要があります。これは「症状が消えた」という自己判断ではなく、医師による「業務に耐えうる状態まで回復したか」「再発予防の生活習慣が身についたか」という客観的な判断が必須です。

同時に、会社(人事や直属の上司)とも連絡を取り、復職後の働き方について相談しておきましょう。

復職時の配慮(リハビリ出勤)

いきなり元の100%(フルタイム・残業あり)で働こうとすると、またすぐに心身のバランスを崩しかねません。私のモットーは「やり過ぎない」ですが、まさにそれです。

可能であれば、会社側に「復職時の配慮」を求める意見書を医師に作成してもらい、

- 時短勤務(例:最初の2週間は半日勤務から)

- 業務内容の一時的な軽減(例:ストレスの高い業務から外してもらう)

など、いわゆる「リハビリ出勤」のような形で、徐々に身体を慣らしていく「慣らし運転」の期間を設けてもらうのが理想的ですね。

逆流性食道炎の休職は体質改善の好機

逆流性食道炎による休職は、決して「キャリアの終わり」でも「逃げ」でもありません。

それは、「今までの働き方や生活習慣は限界だよ」という、あなたの身体が発した明確なSOSであり、人生をリセットするための貴重な「時間」をもらえたということです。

この休職期間を、ただ「休む」だけで終わらせず、ご自身の食生活、姿勢、運動習慣、そして何よりストレスとの向き合い方を根本から見直す「体質改善のチャンス」として捉えてみてください。

復職は「元の状態に戻る」ことではありません。休職期間中に身につけた「新しい健康的な習慣」を、職場という日常で実践していく「ニューノーマル」の始まりです。

焦らず、じっくりとご自身の身体と向き合って、健やかな未来への第一歩を踏み出してくださいね。応援しています。

こちらの動画では、逆流性食道炎の症状を和らげるための簡単なセルフケアを紹介しています。逆流性食道炎のセルフケア(30秒で出来る解消法)

この動画は、傷病手当金制度について協会けんぽが公式に説明しているものです。休職中の経済的な不安を和らげるために、制度を正しく理解するのに役立つかと思います。

協会けんぽ公式「傷病手当金について(制度説明)」

逆流性食道炎での給食FAQ

- 逆流性食道炎で休職する判断基準は?

-

重要なのは病名ではなく、症状が「業務遂行能力」をどれだけ奪っているかです。夜間の睡眠障害により日中の集中力や判断力が著しく低下し、業務に支障をきたしている場合、休職を検討すべきサインです。「症状→睡眠障害→パフォーマンス低下→ストレス→症状悪化」という負のスパイラルに陥っている場合は、医学的に休職が必要な状態と言えます。

- 診断書は即日発行されますか?

-

初診での即日発行は難しいケースが多いです。医師が診断を確定し「休職が本当に必要か」を判断するには、客観的な情報が必要だからです。胃カメラなどの検査や症状の経過観察が必要になるのが一般的です。ただし、以前から通院しており症状の経過を医師が把握している場合や、重度の潰瘍・炎症が確認された場合は、即日発行されることもあります。

- 休職期間はどれくらいが目安ですか?

-

個人差が大きいですが、一般的にはまず1ヶ月程度で診断書が作成され、その後は症状の回復具合を医師が判断しながら、1〜2ヶ月単位で延長・短縮を判断していくケースが多いです。大切なのは期間の長さではなく、その期間でしっかり心身を休ませ、治療に専念し、生活習慣の見直しに取り組めたかどうかです。

- 消化器内科と心療内科、どちらを受診すべきですか?

-

症状の「何が一番つらいか」で判断します。胸やけ、胃痛、喉のつかえ感など身体的な症状がメインなら消化器内科がおすすめです。一方、職場のストレスが原因だと強く自覚している場合や、気分の落ち込み、不安、不眠などがメインなら心療内科が適しています。理想的には、まず消化器内科で身体の状態を確定させ、必要に応じて心療内科のサポートも受けるという連携が良いでしょう。

- 休職中の経済的な支えはありますか?

-

日本の健康保険制度には「傷病手当金」という制度があります。業務外の病気やケガで連続して3日間休み、4日目以降も仕事に就けない場合に支給されます。支給額はおおよそ給与の3分の2程度で、支給を開始した日から通算して最長1年6ヶ月間受給できます。ご自身が加入している健康保険組合や会社の労務担当者に確認してください。

- 薬を飲んでも症状が治らない場合はどうすればいいですか?

-

薬の効果を最大限に引き出すには「休養」が不可欠です。症状が軽くなっても自己判断で薬をやめず、医師の指示通りに服薬を継続してください。また、薬物療法と並行して、生活習慣の見直し(姿勢、食事、運動)や、自律神経を整える鍼灸治療などの体質改善も有効です。薬だけでは根本原因が解決しない場合があるため、多角的なアプローチが重要です。

- 復職後に再発を防ぐにはどうすればいいですか?

-

再発予防の鍵は「自律神経のバランスを整えること」です。休職期間中に、ウォーキングなどの軽い運動、趣味の時間、リラックスした入浴など、副交感神経が優位になる時間を意識的に作りましょう。復職時は、可能であれば時短勤務や業務内容の軽減などの配慮を会社に求め、「リハビリ出勤」として徐々に身体を慣らしていくことが理想的です。

※当院のホームページに掲載している内容は、臨床経験や既存の研究に基づいていますが、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。施術による効果には、一人ひとりの体質や生活習慣によって個人差があります。私たちは、あなたの伴走者として、あなたにとっての最善を一緒に見つけていくことをお約束します。

この記事の執筆者

- 院名:浜崎鍼灸整骨院

- 役職:院長

- 氏名:浜崎 洋(はまさき ひろし)

- 年齢:57歳

- 所在地:大阪市

- 保有国家資格:鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師

- メディア実績等:24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティーマラソンにメディカルスタッフとして参加。新聞・テレビなど取材多数。国内だけでなく海外からも患者が来院。

- 人物像:三児の父。趣味はラグビー、ソフトボール、ハイキング、サイクリング、映画・音楽鑑賞、食事会。地域ボランティア活動にも積極的で、災害ボランティアでは全国を駆け巡る。

- モットー:「やり過ぎない」