こんにちは。大阪市の浜崎鍼灸整骨院、院長の浜崎です。

最近、施術をしていると、ご自身の健康に真剣に向き合われている患者さまから、こんなご質問をいただきました。「先生、がんと運動の関係について、本当のところはどうなんですか?」と。

テレビやインターネットで情報は見るけれど、何が正しくて、自分に何ができるのか、確かな情報が欲しい。その真剣な想いが、ひしひしと伝わってくるんです。そこでこの記事では、その核心的な疑問、運動ががん予防につながるのはなぜかというテーマに、専門家として、そして一人の「伴走者」として、誠心誠意お答えします。

科学的に証明された運動の効果はもちろん、逆に運動不足ががんに与える影響とは何か、そして多くの方が心配されるがんの転移を運動が抑えるメカニズムについても、分かりやすく紐解いていきます。さらに、具体的にどんな運動が良いのか、特に有酸素運動ががん予防に良い理由や、身近なランニングのがんに対するリスクと効果、そして多くの方が疑問に思う、がん予防のための運動はどのくらい必要なのかという量にも触れていきます。

また、ただやみくもに動けば良いわけではありません。がん予防の運動になぜ注意が必要なのか、激しい運動は逆に癌のリスクになるのか、そしてアスリートは癌になりやすいという誤解についても、正しい知識をお伝えします。そして最も大切なこと、それは運動を「継続する」ことです。そのためのコンディショニングの重要性と、体調管理に鍼灸がおすすめな理由まで、しっかりと解説します。

この記事を読み終える頃には、なぜ運動ががん予防の鍵になるのか、その理由が腑に落ち、あなたが安心して明日からの一歩を踏み出せるようになっているはずです。

この記事を読んでわかること

- 運動ががんの再発や転移を抑える科学的なメカニズム

- がん予防に効果的な運動の種類と、推奨される運動量

- 運動を安全に続けるための注意点とコンディショニングの重要性

- 運動習慣の継続を支える鍼灸の役割

運動ががん予防につながるのはなぜか

- 科学的に証明された運動の効果

- 運動不足ががんに与える影響とは

- 運動ががんの転移を抑えるメカニズム

- 特に有酸素運動ががん予防に良い理由

- ランニングのがんに対するリスクと効果

科学的に証明された運動の効果

まず結論から申し上げますと、「運動ががんのリスクを低下させる」ことは、もはや疑いようのない事実として、世界中の多くの研究で証明されています。特に近年、運動は「第4のがん治療」と一部の専門家がこう呼ぶこともあり、その効果が注目されています。

例えば、大腸がんの術後患者さんを対象に行われた最新の大規模なランダム化比較試験では、計画的に運動を続けたグループは、そうでないグループに比べて、がんの再発率が28%も低下し、全生存期間も改善するという驚くべき結果が報告されました。 この研究は、米国のペンシルベニア大学とダナファーバーがん研究所による「CHALLENGE Trial(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01539741)」に基づいています。

※「CHALLENGE Trial」は実際に大腸がん術後患者を対象に運動介入の効果を検証した研究です。

(参考:国立がん研究センター がん情報サービス「科学的根拠に基づくがん予防」)

運動不足ががんに与える影響とは

逆に、運動不足の状態が続くと、私たちの体はどうなるのでしょうか。運動不足は、肥満や血糖値の異常(インスリン抵抗性)を招きやすくなります。

がん細胞の「エサ」を与えてしまう可能性

実は、この肥満や高インスリン血症の状態は、がん細胞が増殖するための「エサ」を与えているようなものです。脂肪組織から分泌される物質や、過剰なインスリンが、がん細胞の増殖を促してしまうのです。つまり、運動をしないということは、知らず知らずのうちに、がんが育ちやすい体内環境を作り出している可能性があると言えます。

ハーバード大学のがん予防センターの報告によれば、米国人のがんの原因のうち、運動不足は5%を占めるとされています。これは、タバコや食事に次いで重要な生活習慣の一つとして位置づけられています。

運動ががんの転移を抑えるメカニズム

がんで最も恐れられていることの一つが「転移」です。最近の研究で、運動がこの転移を抑えるメカニズムの一端が解明されてきました。

臓器を「がんが育ちにくい土地」に変える

ごく簡単に言うと、運動を習慣にしている人の体では、各臓器のエネルギー代謝が活発になっています。すると、もしがん細胞が血流に乗って他の臓器にたどり着いたとしても、その臓器はすでにエネルギーを効率よく使っているため、新参者のがん細胞に分け与える「栄養」が乏しい状態になっています。運動は、全身の臓器を、がんが根付きにくい「強い土地」に変えてくれるのです。

実際に、運動をする人では転移を認める進行がんのリスクが73%も減少したという研究報告もあり、運動ががんの進行を防ぐ上で極めて重要であることが示唆されています。 この数値は、イスラエルのワイツマン科学研究所による2022年の研究(Bar-Sagi et al., Cell Metabolism, 2022)に基づいています。 同研究では、マウスモデルと人間のデータを用いて、運動が臓器の代謝環境を変化させ、がん細胞の定着を阻害する可能性があると報告されています。

特に有酸素運動ががん予防に良い理由

では、具体的にどのような運動が良いのでしょうか。特におすすめしたいのが、ウォーキングや軽いジョギング、水泳、サイクリングといった「有酸素運動」です。

有酸素運動は、全身の血行を促進し、体の隅々まで酸素や栄養を届けます。これにより、免疫細胞(特に、がん細胞を見つけて攻撃するナチュラルキラー細胞など)が活性化し、体内をパトロールする力が高まります。また、継続的な有酸素運動は、がんの原因となる肥満の解消や、インスリンの働きを正常に保つ上でも非常に効果的です。

特別な運動でなくても、日常生活の中で身体を活発に動かすことが大切です。例えば、掃除や風呂掃除、速歩きなども立派な有酸素運動になりますよ。

ランニングのがんに対するリスクと効果

多くの方が手軽に始められるランニングも、もちろん有効な有酸素運動の一つです。定期的なランニングは、がんのリスクを低下させることが多くの研究で示されています。

しかし、ここで一つ注意点があります。それは「やり過ぎない」ことです。あまりにも激しいランニングを長時間続けると、体内に活性酸素という、細胞を傷つける物質が過剰に発生してしまう可能性があります。これが遺伝子を傷つけ、がん化を促す可能性も指摘されています。あくまで「心地よいペースで、楽しく続けられること」が何よりも大切です。

がん予防の運動、なぜ注意が必要か

- がん予防のための運動はどのくらい必要?

- 激しい運動は逆に癌のリスクになる?

- アスリートは癌になりやすいという誤解

- 運動を継続するためのコンディショニング

- 体調管理には鍼灸がおすすめな理由

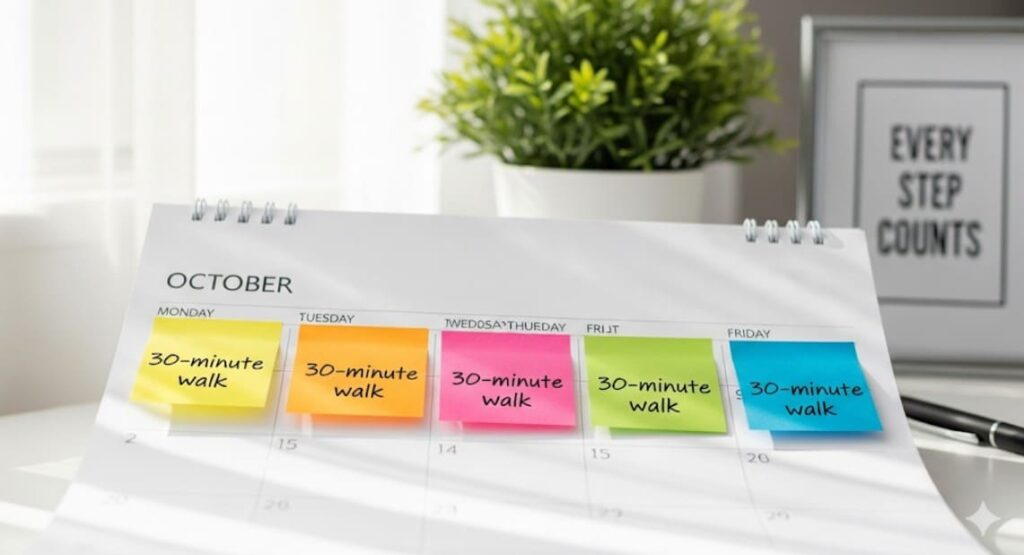

がん予防のための運動はどのくらい必要?

世界的な基準として推奨されているのは、「中強度の有酸素運動を週に150分、または高強度の有酸素運動を週に75分」です。少し専門的に聞こえますが、具体的には以下の表のようになります。

| 運動の強度 | 目標時間(1週間あたり) | 運動の具体例 | 体感のイメージ |

|---|---|---|---|

| 中強度 | 合計150分以上 (例:30分×週5日) | 早歩き、サイクリング、水中ウォーキング、社交ダンスなど | 会話はできるが、少し息が弾む程度 |

| 高強度 | 合計75分以上 (例:25分×週3日) | ジョギング、ランニング、水泳、エアロビクスなど | 息がはずみ、会話をするのが難しい程度 |

分かりやすい目標は「週5日の早歩き」

つまり、「1回30分の早歩きを週に5日」というのが、最も分かりやすく、実践しやすい目標になります。もちろん、これはあくまで目標です。まずは「今より10分多く歩く」ことから始めるのが、継続のコツです。

厚生労働省の指針でも、まずは散歩や速歩きなど、10分多く体を動かすことが呼びかけられています。

(参考:厚生労働省 e-ヘルスネット「身体活動のメリット」)

激しい運動は逆に癌のリスクになる?

前述の通り、何事も「過ぎたるは及ばざるが如し」です。プロのアスリートが行うような極度に激しいトレーニングは、体に大きなストレスを与え、免疫力を一時的に低下させたり、活性酸素を過剰に発生させたりすることが知られています。

| 運動の強度 | 体に与える影響(がん予防の観点) |

|---|---|

| 適度な運動(ニコニコペース) | 免疫機能の活性化、血行促進、ストレス軽減、活性酸素の抑制 |

| 過度に激しい運動 | 免疫力の一時的な低下、活性酸素の過剰発生、体への大きなストレス |

「ニコニコ」ペースが最適

がん予防のための運動は、自分を追い込むためのものではありません。「ニコニコと笑顔で続けられる」くらいの強度が、あなたの体を守る上で最も効果的です。途中で息切れがしたり、きついと感じたりした場合は、無理せず休憩しましょう。

アスリートは癌になりやすいという誤解

「激しい運動はリスク」と聞くと、「では、アスリートは癌になりやすいのでは?」と心配される方がいるかもしれません。しかし、これは誤解です。

徹底した管理が前提

アスリートは、専門的な知識に基づいてトレーニング強度や栄養、休養を徹底的に管理しています。一般の方が自己流で過度なトレーニングを行うのとは、全く意味が異なります。適切に管理された運動習慣は、がんのリスクを確実に下げてくれますので、ご安心ください。

運動を継続するためのコンディショニング

ここまで読んでいただいて、最も重要なことは何だと思われますか?それは、「運動を継続すること」です。

どんなに体に良い運動も、三日坊主で終わってしまっては意味がありません。そして、継続を妨げる最大の敵は、「痛み」や「疲労」、「ケガ」です。運動を安全に、そして楽しく続けるためには、体の状態を常に良好に保つ「コンディショニング(体調管理)」という視点が不可欠になります。

体調管理には鍼灸がおすすめな理由

運動を始めると、筋肉の疲労や関節の痛みなど、様々な体の変化が起こります。ここで、私たち鍼灸師がお力になれます。

鍼灸治療は、がん予防の直接的効果は未確定だが、運動継続の支援として有効と考えられていて、

- 筋肉の緊張を和らげ、疲労を早期に回復させる

- 全身の血行を促進し、痛みを緩和する

- 自律神経のバランスを整え、睡眠の質を高める

といった効果が期待できます。つまり、運動によって体に生じる負担を効果的にケアし、あなたが快適に運動を続けられるようサポートすることができるのです。私たちは、あなたの「伴走者」として、運動習慣の継続を全力で支えます。

なぜ運動ががん予防の鍵になるのか

- 科学的な研究により運動ががんの再発や死亡リスクを低下させることが証明されている

- 運動はがんの「エサ」となる肥満や高インスリン血症を改善する

- 運動をすることでがん細胞が転移しにくい体内環境を作ることができる

- 目安は「週150分の早歩き」であり激しすぎる運動は逆効果の可能性がある

- 運動を効果的に続けるためには痛みや疲労を管理するコンディショニングが不可欠

- 鍼灸治療は体調を整え大切な運動習慣の継続をサポートする有効な手段である

- 運動不足はがんの原因の5%を占める重要な生活習慣リスクである

- 有酸素運動は免疫細胞を活性化させがんへの抵抗力を高める

- ランニングは有効だが過度に行うと活性酸素を増やすリスクもある

- 運動継続の最大の敵は「痛み」「疲労」「ケガ」であり専門家によるケアが重要

- 運動は「第4のがん治療」と呼ばれるほど効果が期待されている

- 運動によって各臓器のエネルギー代謝が高まりがん細胞に栄養を渡さない体になる

- がん予防の運動は「ニコニコ」と続けられる強度が最適である

- アスリートが癌になりやすいというのは管理方法が異なるため誤解である

- 鍼灸は疲労回復、痛みの緩和、睡眠の質向上で運動継続を支える

この記事の執筆者

院名: 浜崎鍼灸整骨院

役職: 院長

年齢: 57歳

所在地: 大阪市

保有国家資格: 鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師

メディア実績等: 24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティーマラソンにメディカルスタッフとして参加。新聞・テレビなど取材多数。国内だけでなく海外からも患者が来院。

人物像: 三児の父。趣味はラグビー、ソフトボール、ハイキング、サイクリング、映画・音楽鑑賞、食事会。地域で町会長としてボランティア活動にも積極的で、災害ボランティア経験もあり。

モットー: 「やり過ぎない」