特に夏の夜、足の裏が燃えるように熱くてなかなか寝付けない…。

そのつらい症状、もしかしたらバーニングフィート症候群かもしれません。

眠れない時の対処法を探しているけれど、ただ冷やすだけで良いのでしょうか。

また、「自律神経やストレスが原因ですか?」と不安に思ったり、「糖尿病や甲状腺の病気が隠れていないか」と心配になる方もいるでしょう。

足裏のほてりに効くツボがあるなら知りたいし、手にも同じような熱さを感じることもあって、「一体どの科を受診すればよいですか?」と悩むのは当然です。

漢方、特にバーニングフィート症候群に効果的な漢方薬という選択肢も気になるところです。

実は、当院(浜崎鍼灸整骨院)にも、先日、長年通ってくださっている患者様が「先生、去年の夏から足の裏がカァーッと熱くて、本当に眠れないんです。指先も変な感じで…」と、大変お困りの様子で来院されました。

お話を伺うと、病院に行ってもはっきりした原因が分からず、ずっと悩んでおられたとのことでした。

このようなお悩みを持つ方は、決して少なくありません。

そこで今回は、私の臨床経験を基に、これらの数々の疑問に一つひとつお答えし、つらい症状を和らげるための具体的な方法を専門家の視点から詳しく解説していきます。

この記事を読んでわかること

- バーニングフィート症候群を引き起こす多様な原因

- 症状を和らげるための具体的なセルフケアや効果的なツボ

- 漢方薬の考え方や、症状が続く場合に選ぶべき専門の診療科

- 原因が複雑だからこそ有効な、鍼灸という専門的アプローチ

バーニングフィート症候群の原因と効果的なツボの基礎知識

- 自律神経やストレスが原因ですか?

- 夏になると症状が悪化する理由

- 糖尿病が関係している可能性

- 甲状腺の不調が原因ですか?

- 足だけでなく手にも症状は現れる?

自律神経やストレスが原因ですか?

結論から言うと、バーニングフィート症候群の大きな原因の一つとして、自律神経の乱れやストレスが深く関係していると考えられます。

私たちの体は、「交感神経」という活動モードの神経と、「副交感神経」というリラックスモードの神経がバランスを取り合うことで、体温や血流を一定に保っています。

しかし、強いストレスや不規則な生活が続くと、このバランスが崩れてしまうのです。

例えば、ストレスによって交感神経が過剰に優位になると、血管が収縮して手足の血行が悪くなります。

その後、体がリラックスしようと副交感神経に切り替わる際に血管が急に拡張し、血液が一気に流れ込むことで「ほてり」や「熱さ」として感じられることがあります。

これが、特に夜間やリラックスしている時に症状が出やすい理由の一つです。

ポイント

自律神経の乱れは、体温調節機能の誤作動を引き起こします。

本来であれば体の中心部の熱をスムーズに手足から放出するところを、そのコントロールがうまくいかなくなることで、不快な熱感として現れてしまうのです。

また、現代社会はデスクワークやスマートフォンの長時間利用など、同じ姿勢が続くことも多く、これも血行不良や自律神経の乱れを助長する一因となっています。

夏になると症状が悪化する理由

「夏になると特に足の裏が熱くなる」と感じる方は非常に多いです。

これには、日本の夏の気候と生活習慣が大きく関わっています。

まず、人間の体は眠りにつく際に、体の中心部の温度(深部体温)を下げるために手足から熱を放出する仕組みがあります。

夏の熱帯夜では、外気温が高いためにこの熱放出がうまくいかず、体に熱がこもりやすくなります。

その結果、体はなんとか熱を逃がそうと手足の末梢血管をさらに拡張させるため、より強いほてりを感じやすくなるのです。

もう一つの大きな要因は、冷房による「冷え」です。

日中は暑い屋外と冷房の効いた室内を行き来することで、自律神経は体温調節に大忙しになり、疲弊してしまいます。

さらに、冷たい飲み物や食べ物の摂りすぎは、直接的に内臓を冷やします。

体が内臓の冷えを感知すると、生命維持に重要な中心部を温めようとして、手足などの末端への血流が後回しにされがちです。

これにより末端で血行不良が起こり、血液が滞って熱がこもるという、「冷えのぼせ」のような状態を引き起こすことがあります。

豆知識:冷えが「ほてり」を生むメカニズム

一見すると矛盾しているように聞こえますが、東洋医学では「冷え」が進行すると「熱」の症状が現れると考えられています。

体が冷えから身を守ろうと末端に血液を集めますが、血行不良でその血液が心臓に戻れなくなると、滞った場所で熱を持ってしまうのです。

糖尿病が関係している可能性

バーニングフィート症候群の症状がある場合、その背景に糖尿病が隠れている可能性も考慮する必要があります。

これは「糖尿病性神経障害」と呼ばれる、糖尿病の三大合併症の一つです。

長期間にわたって血糖値が高い状態が続くと、全身の細い血管や神経がダメージを受けます。

特に影響を受けやすいのが、心臓から最も遠い足先の末梢神経です。

神経が傷つくと、信号の伝達に異常が生じ、何もないのに「熱い」「ジンジンする」「焼けるようだ」といった異常な感覚(これを異痛症やアロディニアと呼びます)を引き起こすことがあります。

注意

もし足のほてりに加えて、以下の症状に心当たりがある場合は、自己判断せずに速やかに内科や糖尿病内科を受診してください。

- 異常な喉の渇き

- 尿の回数や量の増加

- 急な体重の減少

- 全身の倦怠感

- 手足のしびれや感覚の鈍さ

(参照:公益社団法人 日本糖尿病協会)

糖尿病性神経障害による症状は、夜間に悪化する傾向があり、バーニングフィート症候群の症状と非常によく似ています。

適切な血糖コントロールを行うことで症状の進行を抑えることができるため、早期発見・早期治療が何よりも重要です。

甲状腺の不調が原因ですか?

はい、甲状腺機能の異常も、足のほてりを引き起こす原因の一つとして考えられます。

甲状腺は、体の新陳代謝を活発にするホルモンを分泌する器官です。

このホルモンのバランスが崩れると、体に様々な不調が現れます。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、全身の代謝が異常に活発になります。

これにより、常に体がエネルギーを燃やしているような状態になり、体温が上昇し、暑がり、多汗、手の震え、動悸といった症状と共に、手足のほてりが現れることがあります。

甲状腺機能低下症(橋本病など)

逆に、甲状腺ホルモンの分泌が不足すると、代謝が低下して冷えやむくみが出やすくなります。

前述の通り、この「冷え」や「むくみ」による血行不良が、結果的に足のほてりを引き起こすケースも少なくありません。

また、代謝疾患として末梢神経に影響を与えることもあります。

受診の目安

足のほてりの他に、急激な体重の増減、首の腫れ、動悸、異常な疲労感、気分の落ち込みなど、思い当たる症状があれば、内科や内分泌内科で一度相談してみることをお勧めします。

このように、バーニングフィート症候群のような症状は、全身の健康状態を映す鏡となることがあります。安易に「ただのほてり」と軽視しないことが大切です。

足だけでなく手にも症状は現れる?

はい、足だけでなく手に同様の熱感やほてりが現れることもあります。

その理由は、バーニングフィート症候群を引き起こす根本的な原因の多くが、足先だけに限定されたものではなく、全身に影響を及ぼすものだからです。

手にも症状が出る主な理由

- 自律神経の乱れ:自律神経は全身の血管の収縮・拡張をコントロールしているため、乱れが生じれば手足両方の末梢血管に影響が出ます。

- 血行不良:冷えや筋肉の疲労による血行不良も、心臓から最も遠い手足の末端で同時に起こりやすい現象です。

- 末梢神経障害:糖尿病やビタミン不足による神経障害は、手袋や靴下で覆われる範囲の神経に症状が出やすいという特徴があります(手袋靴下型感覚障害)。

- ホルモンバランス:更年期障害のホットフラッシュなど、ホルモンバランスの乱れによるほてりは、顔や上半身だけでなく手足にも現れます。

特に、東洋医学では手足のほてりをまとめて「五心煩熱(ごしんはんねつ)」と呼びます。これは両手、両足、そして胸中の5つの中心が煩わしく熱を持つ状態を指し、体の潤い(陰)が不足しているサインと捉えます。このことからも、手足の症状が連動して現れるのは、決して珍しいことではないと理解できます。

バーニングフィート症候群に効くツボと具体的な対策

- 足裏のほてりに効くツボは?

- 辛くて眠れない時の対処法は?

- 漢方を使った体質改善のアプローチ

- バーニングフィート症候群に使う漢方とは

- 症状が続く場合どの科を受診すればよいですか?

- バーニングフィート症候群に効くツボと鍼灸

足裏のほてりに効くツボは?

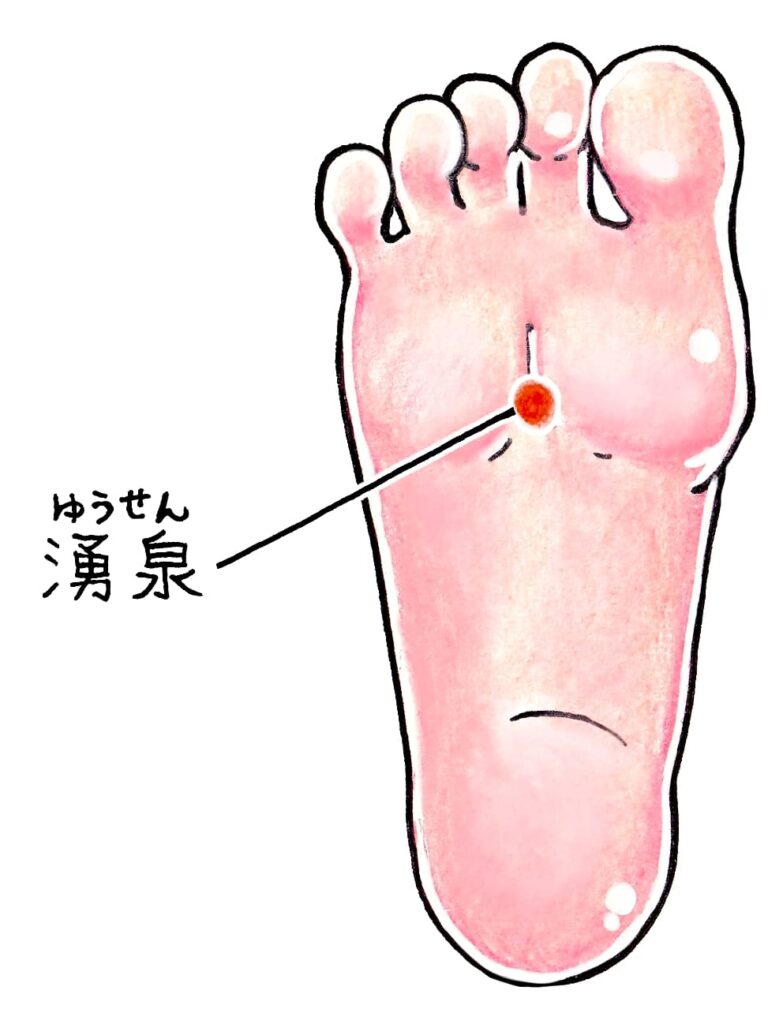

足裏のほてりに対してセルフケアでアプローチする場合、まず試していただきたいのが「湧泉(ゆうせん)」というツボです。

湧泉(ゆうせん)

湧泉は、その名の通り「泉が湧く」ように生命エネルギー(気)が湧き出る場所とされ、古くから万能のツボとして知られています。

血行促進や疲労回復、代謝アップに効果が期待でき、足のほてりや冷え、むくみといった足のトラブル全般に有効です。

- 場所:足の指を内側にぎゅっと曲げたときに、足裏の中央よりやや上(人差し指と中指の骨の間)にできる、一番くぼんだ部分です。「へ」の字の交点あたりと覚えると分かりやすいでしょう。

- 押し方:両手の親指を重ねて、息を吐きながら5秒ほど「イタ気持ちいい」と感じる強さでゆっくりと押し、息を吸いながら力を抜きます。これを5~10回ほど繰り返しましょう。ゴルフボールなどを足裏で転がして刺激するのもおすすめです。

ポイント

お風呂上がりなど、体が温まって血行が良くなっているタイミングでツボ押しを行うと、より効果的です。

毎日の習慣にすることで、つらい症状の緩和につながります。

辛くて眠れない時の対処法は?

足がほてって眠れない夜は本当につらいものです。

ここでは、即効性が期待できる対処法と、根本的な改善に向けた生活習慣をご紹介します。

注意:熱いからと冷やしすぎるのは逆効果

ほてっている足を冷水につけたり、氷で冷やしたりすると、その瞬間は気持ちよく感じます。

しかし、これは一時的な対症療法に過ぎません。

急激に冷やすと血管が収縮し、かえって血行を悪化させてしまう可能性があります。

体は冷えすぎた部分を温めようと、さらに血液を送ってリバウンドのように熱くなることも。冷やす場合は、濡れタオルで軽く拭く程度に留めましょう。

対処法1:半身浴や足湯で血行を促す

根本的な原因である血行不良を改善するためには、体を温めて巡りを良くすることが最も重要です。ぬるめのお湯(38~40℃)での半身浴や足湯(15分程度)は、リラックス効果もあり、自律神経を整えるのにも役立ちます。

対処法2:ストレッチで筋肉をほぐす

第二の心臓と呼ばれるふくらはぎの筋肉が硬くなっていると、ポンプ機能がうまく働かず、足に血液が滞ってしまいます。アキレス腱を伸ばすストレッチや、かかとの上げ下げ運動などで、足首周りやふくらはぎの筋肉を優しくほぐしましょう。

対処法3:ふくらはぎから足裏へのマッサージ

マッサージは、血液を心臓に戻す手助けになります。ポイントはふくらはぎから先に行うこと。

まずふくらはぎ全体を優しく揉みほぐし、その後で足裏の「湧泉」などのツボを刺激すると、より効果的です。

漢方を使った体質改善のアプローチ

西洋医学が病名に対して治療を行うのに対し、漢方では個々の体質を見極め、全体のバランスを整えることで症状の改善を目指します。

バーニングフィート症候群のような、原因が一つに特定しにくい複雑な症状は、漢方の得意分野と言えるかもしれません。

漢方の世界では、足の裏のほてりを「陰虚(いんきょ)」という状態が原因で起こることが多いと考えます。

漢方の考え方:「陰虚(いんきょ)」とは?

漢方でいう「陰」とは、体を潤し、余分な熱を冷ます働きを持つ体液や血液などを指します。

加齢や過労、不摂生などによってこの「陰」が不足すると、相対的に「陽」(体を温めるエネルギー)が過剰になり、体の中に熱がこもりやすくなります。

この不要な熱が、ほてりやのぼせ、寝汗といった症状(これを「虚熱」と呼びます)として現れるのです。

つまり、漢方治療のアプローチは、単に熱を冷ますだけでなく、不足している「陰」を補い、体の根本的な潤いを取り戻すことを目的とします。

これにより、体の寒熱バランスが整い、つらい症状が自然と治まっていくことを目指すのです。

バーニングフィート症候群に使う漢方とは

漢方薬は、その人の体力や体質、ほてり以外の症状などを総合的に判断して処方されます。ここでは、バーニングフィート症候群の治療で使われることのある代表的な漢方薬をいくつかご紹介します。

| 漢方薬名 | 主な対象となる体質・症状 |

|---|---|

| 知柏地黄丸(ちばくじおうがん) | 陰虚が進み、ほてりやのぼせが特に強い場合に。顔や手足のほてり、寝汗、口の渇きなどが見られる方に。 |

| 温経湯(うんけいとう) | 血行不良と体の潤い不足が同時に見られる場合に。手足のほてりだけでなく、唇の乾燥や皮膚のかさつき、冷えも感じる方に。 |

| 三物黄ごん湯(さんもつおうごんとう) | 比較的体力があり、熱感が強く、不眠傾向にある場合に。ほてりによる不眠やイライラに。 |

| 加味逍遥散(かみしょうようさん) | ストレスやホルモンバランスの乱れが顕著な場合に。イライラや気分の落ち込み、肩こりなど、精神的な不調を伴うほてりに。 |

専門家への相談が必須です

漢方薬は、体質に合わないと効果が出ないばかりか、副作用を引き起こす可能性もあります。自己判断で選ぶのではなく、必ず漢方に詳しい医師や薬剤師、鍼灸師に相談の上、ご自身の体質に合ったものを選んでもらうようにしてください。

症状が続く場合どの科を受診すればよいですか?

セルフケアを試しても症状が改善しない、または悪化する場合は、何らかの病気が隠れている可能性も考えられるため、一度医療機関を受診することをお勧めします。しかし、どの科に行けばよいか迷う方も多いでしょう。以下に受診の目安をまとめました。

| 診療科 | このような場合に |

|---|---|

| 内科・脳神経内科 | まず原因を幅広く調べたい場合。糖尿病や甲状腺疾患、ビタミン欠乏、末梢神経障害などが疑われるとき。しびれを伴う場合は特に推奨されます。 |

| 整形外科 | 足の構造的な問題(扁平足など)や、腰椎の問題(脊柱管狭窄症など)からくる神経の圧迫が考えられる場合。 |

| 婦人科 | 40代後半以降の女性で、ほてりの他に更年期障害と思われる症状(のぼせ、動悸、気分の浮き沈みなど)がある場合。 |

| 皮膚科 | ほてりに加えて、足の裏に発疹やかゆみ、水虫など、皮膚の異常が見られる場合。 |

どこに行けば良いか分からない場合は、まずかかりつけの内科医に相談してみるのが良いでしょう。そこで基本的な検査をしてもらい、必要に応じて専門の診療科を紹介してもらうのがスムーズです。大切なのは、一人で抱え込まずに専門家の助けを求めることです。

バーニングフィート症候群に効くツボと鍼灸

これまで見てきたように、バーニングフィート症候群の原因は一つではなく、自律神経の乱れ、血行不良、内臓の冷え、ストレス、ホルモンバランス、そして基礎疾患など、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。

だからこそ、体の一部分だけを見るのではなく、全身のバランスを整えるという視点が非常に重要になります。

そして、この「全身を包括的に捉えて治療する」というアプローチこそ、私たち鍼灸師が最も得意とするところです。

鍼灸治療では、湧泉のような特効穴(特定の症状に効果的なツボ)へのアプローチはもちろんのこと、一人ひとりの体質や根本原因を丁寧に見極め、全身の経絡(エネルギーの通り道)の流れを整えていきます。これにより、以下のような効果が期待できます。

- 血行の促進:硬くなった筋肉を緩め、滞っていた血液の流れをスムーズにします。

- 自律神経の調整:心身をリラックスさせ、交感神経と副交感神経のバランスを整えます。

- 内臓機能の活性化:内臓の働きを整え、根本的な「冷え」を改善します。

まとめ:バーニングフィート症候群に効くツボとこの記事の要点

- バーニングフィート症候群は夜間に足裏が熱くなる症状

- 原因は自律神経の乱れやストレスが大きく関与する

- 夏は体温調節の乱れや冷房による冷えで悪化しやすい

- 背景に糖尿病や甲状腺疾患が隠れている可能性もある

- 症状は足だけでなく手にも現れることがある

- 熱いからと冷やしすぎるのは血行を悪化させ逆効果に

- 効果的なセルフケアは半身浴や足湯での加温

- 第二の心臓であるふくらはぎのストレッチやマッサージも有効

- 足裏のツボ「湧泉」の指圧はセルフケアの基本

- 漢方は体の潤い不足「陰虚」を改善するアプローチ

- 漢方薬の選択は必ず専門家に相談する

- 症状が続く場合は内科や脳神経内科などを受診する

- 原因が多岐にわたるため全身を整える視点が重要

- 鍼灸治療は血行促進と自律神経調整に優れた効果を発揮する

- つらい症状は諦めず専門家と一緒に改善を目指しましょう

監修・執筆者情報

浜崎鍼灸整骨院

院長 浜崎

保有国家資格

- 鍼灸師

- あん摩マッサージ指圧師

- 柔道整復師

プロフィール

三児の父。24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティーマラソンにメディカルスタッフとして参加するなど、豊富な臨床経験を持つ。新聞・テレビ取材多数。趣味はラグビー、サイクリング、映画鑑賞など多岐にわたる。日々の地域活動にも積極的に参加しており、大規模災害時にはボランティアとして被災地支援に駆けつける一面も。モットーは「やり過ぎない」。

所在地

大阪市