逆子は治る?改善方法を解説

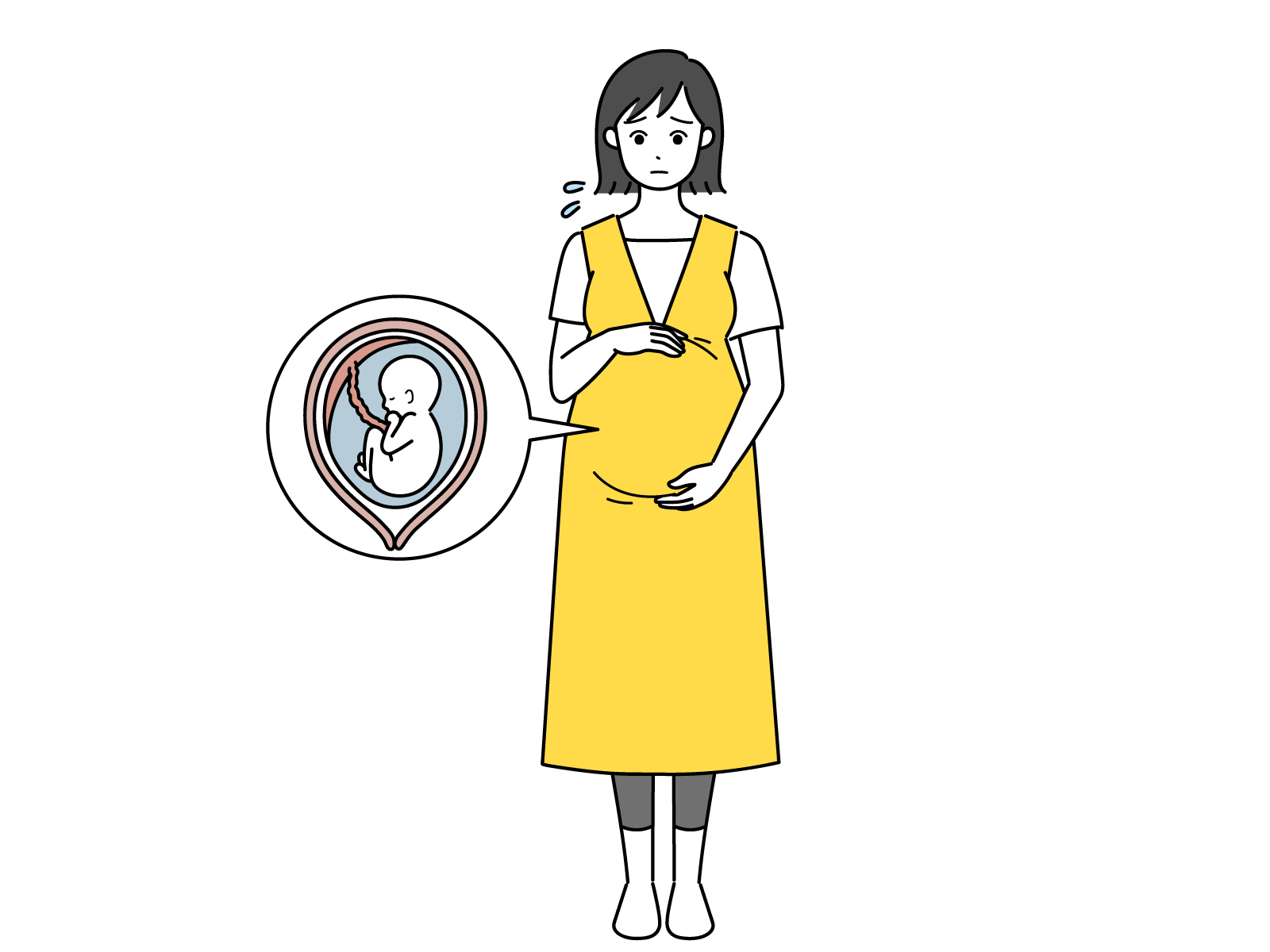

妊娠中に「逆子」と診断されると、多くの方が「逆子は本当に治るのか」と不安を抱きます。検索で「逆子 治る」と調べている方も、自然に戻る可能性や適切な対策を知りたいと感じていることでしょう。

本記事では、逆子が自然に治る確率は?自然に戻る可能性とはをはじめ、妊娠何ヶ月まで治る?時期別の目安、逆子体操と体操のやり方と注意点など、タイミングや方法ごとの改善策について丁寧に解説していきます。

また、「原因動きすぎ?逆子原因と予防策」では、逆子の要因として誤解されがちな胎動や子宮環境についても正しく理解できるように解説します。治る気配が見られない場合の対応については「治る気配がないときの選択肢」を参考にしてください。

さらに、近年注目されている東洋医学的アプローチについても触れ、「鍼灸で治せますか?なぜ治るのか」や「鍼灸の頻度はどのくらいですか?」といった実践的な情報に加え、「逆子のお灸は何週まで続けられる?」「鍼灸 リスクと施術の注意点」など、安全性やリスク管理についても紹介しています。

セルフケアとして注目されている「ツボ押し セルフケアのポイント」や、出産後の気になる「逆子で生まれた子 特徴と発達」に関する知識まで、幅広くカバーしています。

このページを通じて、「逆子は治るのか?」という不安を少しでも和らげられるよう、正確で実用的な情報をお届けします。

ポイント

妊娠週数ごとの逆子が治る確率とその理由

鍼灸や体操など具体的な改善方法と注意点

逆子の原因と日常でできる予防策

出産方法の選択肢と治らなかった場合の対応策

治る確率は?自然に戻る可能性とは

逆子の赤ちゃんが自然に頭位へ戻る確率は、妊娠週数によって大きく異なります。一般的には妊娠28週ごろまでの段階であれば、約90%のケースで自然に頭を下に向けてくれるとされています。妊娠後期になるにつれて自然に治る可能性は徐々に低下していきますが、それでも34週あたりまでは希望が持てる状況です。

なぜなら、お腹の中の赤ちゃんはある程度のスペースが確保されている段階であれば自由に回転することができるからです。しかし、週数が進むにつれて子宮内が狭くなり、動きづらくなるため回転が難しくなっていきます。

例えば、妊娠30週を過ぎても逆子が治っていないと不安に思う方も多いかもしれませんが、この段階でもおおよそ60~70%の赤ちゃんは自然に頭位へ戻るとされています。そのため、医師と相談しながら様子を見る価値は十分にあります。

一方で、36週以降になると自然回転の確率は20%前後にまで低下します。これには母体の骨盤や子宮の形、胎児の大きさ、羊水の量などさまざまな要因が関係しています。いずれにしても、正確な確率は個人差が大きいため、医療機関での定期的な確認と適切なケアが重要です。

妊娠何ヶ月まで治る?時期別の目安

逆子が自然に治る可能性が高い時期は、妊娠7ヶ月頃(24週~27週)までとされています。この時期の赤ちゃんはまだ小さく、羊水の量も十分にあるため、お腹の中で自由に動ける状態です。そのため、特に意識せずとも頭位に戻ることが多いのが特徴です。

次に妊娠8ヶ月(28週~31週)になると、回転できるスペースはやや狭くなりますが、それでも自然に戻るケースが多く、心配しすぎる必要はありません。この頃になると、逆子体操や鍼灸などの対策を検討し始める方もいます。

妊娠9ヶ月(32週~35週)になると、赤ちゃんの成長とともに子宮内のスペースが限られ、自然に戻る確率が下がってきます。ただ、それでも30~50%の確率で頭位に戻るとされており、諦めるにはまだ早い段階です。

そして妊娠10ヶ月(36週以降)では、自然回転の可能性が20%以下とされています。この時期になると、帝王切開も視野に入れた対応が必要になるケースがありますが、それでも医師と相談しながら最善の対応を取ることが大切です。

このように、妊娠週数によって逆子が治る確率には明確な違いがあります。時期を意識して、早めの対応を検討することが、より高い改善率につながります。

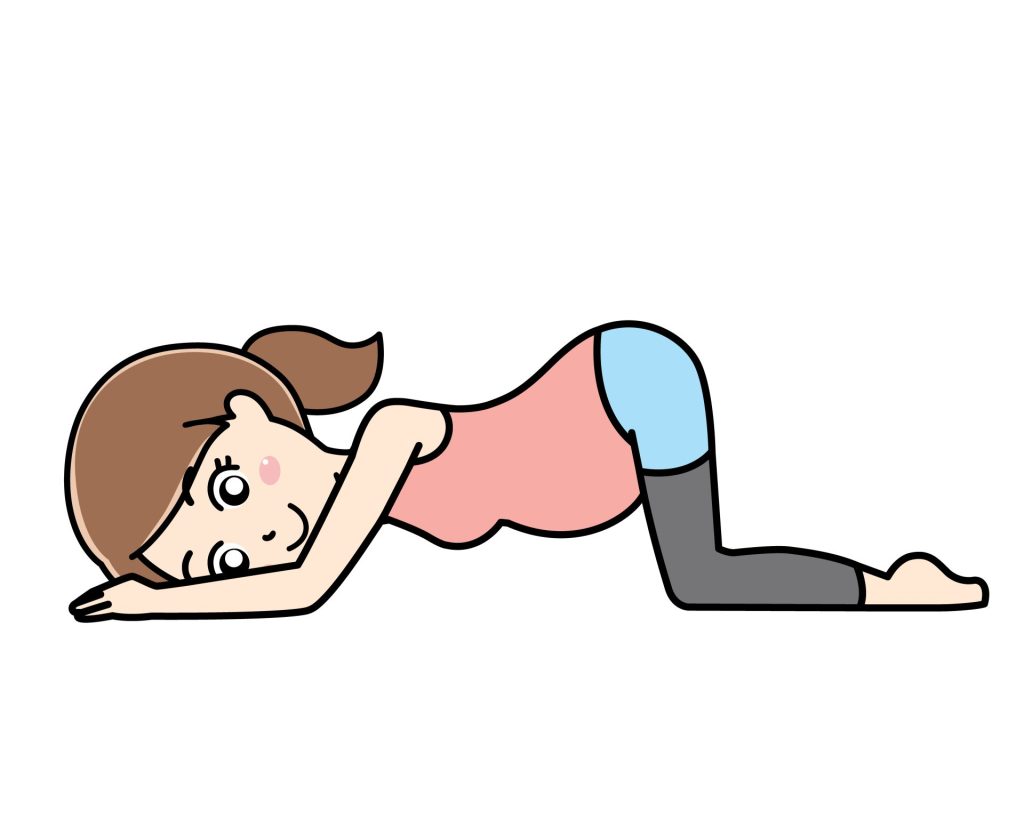

逆子体操と体操のやり方と注意点

逆子体操は、赤ちゃんが自然に頭位へ回転しやすい体勢をつくるために考案された運動法です。医師の指導のもと、安全な方法で実施することが前提となりますが、自宅でも比較的簡単に取り組めるのが特徴です。

最もよく知られているのが「胸膝位(きょうしつい)」という体操です。これは、膝をついて四つん這いのような姿勢を取り、お腹をやや下に垂らすことで胎児の動きを誘導する方法です。1回10〜15分程度を目安に、1日2回程度行うと良いとされています。

また、仰向けの姿勢を避け、横向きに寝る「シムス位」も逆子対策として有効です。左右どちらを下にするかは赤ちゃんの向きによって異なるため、医師から具体的な指導を受けることが大切です。

ただし、逆子体操はすべての妊婦に適しているわけではありません。子宮頸管が短くなっている方や、切迫早産のリスクがある場合には、体操を控えるよう指示されることもあります。無理に行うと逆効果になることもあるため、必ず事前に医師と相談した上で取り組んでください。

このように、逆子体操は正しく行えば効果が期待できる方法ですが、自己判断ではなく、専門的なアドバイスを受けながら安全に実施することが非常に重要です。

原因動きすぎ?逆子原因と予防策

逆子の原因は一つではなく、さまざまな要因が重なって起こるとされています。その中でも「胎児が動きすぎているのでは?」と心配する声は少なくありません。ただ、胎動が活発だからといって、必ずしも逆子になるわけではありません。

実際には、胎児の動きそのものよりも、子宮内の環境が関係していることが多いと考えられています。例えば、羊水が多すぎたり少なすぎたりすると、赤ちゃんの動きやすさが変わり、結果として逆子になるケースがあります。また、子宮の形状や胎盤の位置、へその緒の長さなども関係しています。これらは妊婦自身ではコントロールしにくいため、動きすぎたから逆子になったと決めつけることは避けた方がよいでしょう。

とはいえ、予防のためにできることもあります。たとえば、姿勢に気をつけることで子宮内の環境を整えやすくすることが可能です。日常生活では長時間仰向けにならないようにし、左右交互に横向きで寝ることが推奨されます。また、冷えを防ぐことも重要です。冷えは子宮の血流を悪くし、胎児の動きにも影響を与えることがあるため、腹巻きや足元の保温などを意識するとよいでしょう。

このように、逆子の原因は単純ではありませんが、体の冷えを防ぎ、安定した姿勢を保つなど日常の工夫で予防につなげることができます。過剰に「動きすぎ」を気にするのではなく、安心できる生活環境を整えることが大切です。

治る気配がないときの選択肢

妊娠後期に入っても逆子が治る兆しが見られない場合、どのような対応を取るべきか悩む方は少なくありません。もちろん、焦る必要はありませんが、対応のタイミングを見極めることはとても重要です。

まず考えられるのが、医師による「外回転術(がいかいてんじゅつ)」という方法です。これは、妊婦のお腹に手を当てて赤ちゃんの体を外から優しく回転させる医療行為で、主に36週前後に行われます。ただし、すべての妊婦が受けられるわけではなく、胎盤の位置や羊水量などの条件が整っている必要があります。リスクも伴うため、必ず医師との十分な相談が必要です。

一方で、外回転術に適さない場合や、それでも逆子が戻らない場合は、帝王切開での出産を選択することになります。これは決して特別なことではなく、安全性を最優先に考えた判断です。現代の医療では、逆子によるリスクを避けるために帝王切開が推奨されることが多く、母子ともに安心して出産を迎えることができます。

また、治る気配がなくても、鍼灸や逆子体操を継続することで改善する例もあります。35週を過ぎてもなお変化がない場合でも、まれに36週や37週で自然に頭位へ戻るケースも報告されています。

いずれにしても、逆子のまま出産が近づいていると感じたら、医師と方針を明確にすることが重要です。早めの準備と冷静な判断が、安全な出産につながります。

逆子は治る?鍼灸などの対応法

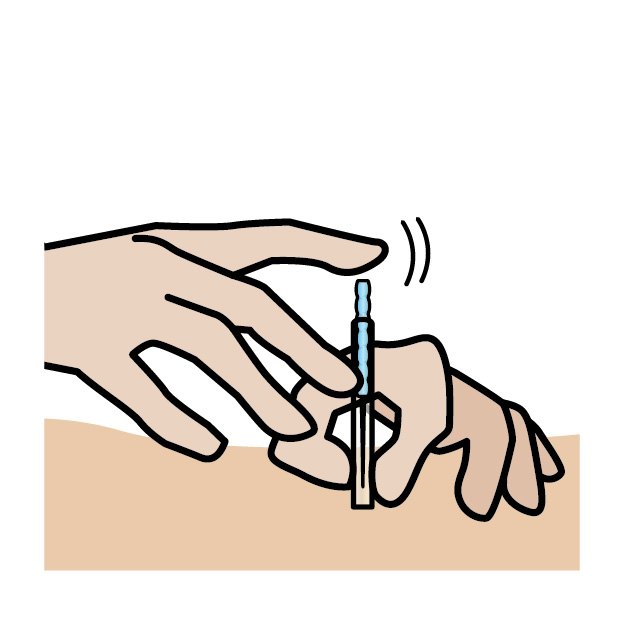

鍼灸で治せますか?なぜ治るのか

逆子に対して鍼灸が効果を発揮する理由は、東洋医学ならではのアプローチにあります。鍼灸は体内の「気(き)」や「血(けつ)」の流れを整え、身体のバランスを調えることを目的としています。逆子の多くは、下半身の冷えや血行不良、緊張状態などが原因で起こるとされており、それらを改善することで胎児が自然と頭位に戻る環境が整うと考えられています。

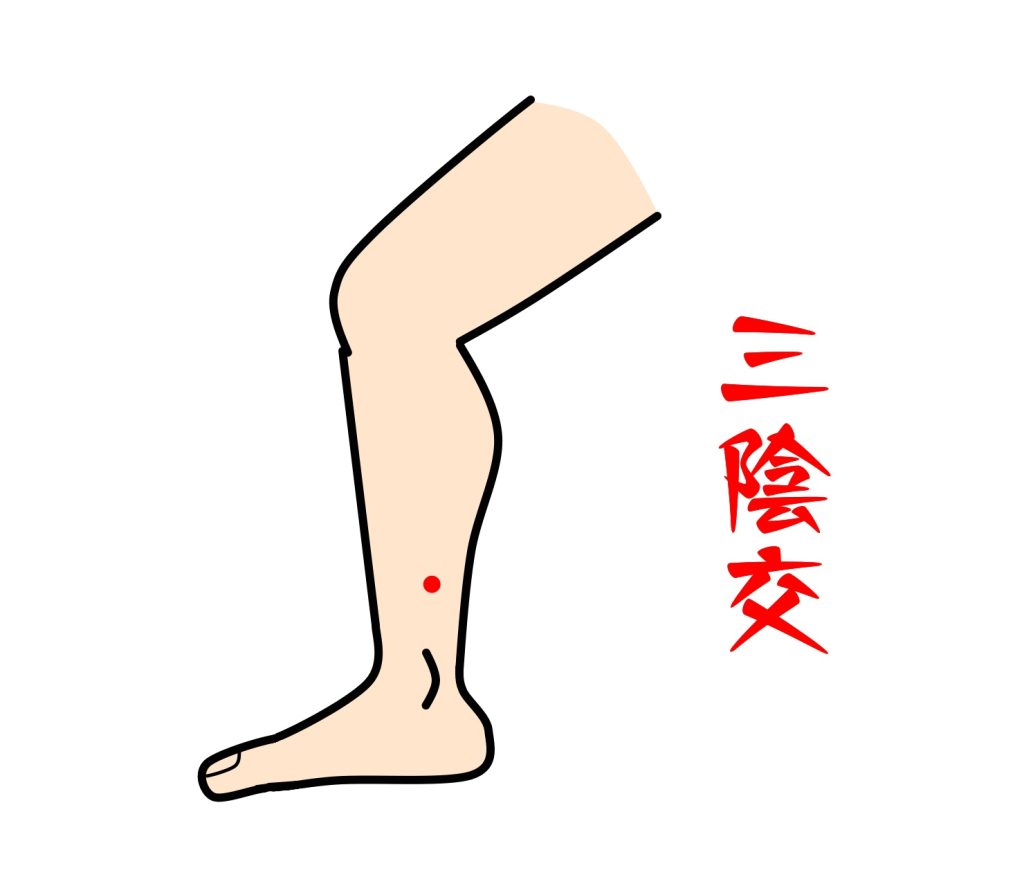

例えば、逆子治療では「至陰(しいん)」と呼ばれる足の小指のツボにお灸や鍼を施すことが多いです。このツボは子宮の働きと深く関わりがあるとされ、刺激を与えることで子宮の収縮リズムが安定し、赤ちゃんが動きやすい状態になるのです。また、「三陰交(さんいんこう)」とよばれる内くるぶしの上にあるツボは、子宮の血流を改善し、ホルモンのバランスを整えるとされています。

鍼灸には副交感神経を優位にし、リラックス状態を促す作用もあるため、母体のストレス緩和にも役立ちます。

もちろん、すべてのケースで必ずしも効果があるとは限りませんが、実際に多くの鍼灸院で逆子に対する施術が行われており、一定の成果が報告されています。西洋医学とは異なるアプローチではありますが、補助的な方法として取り入れる価値は十分にあるでしょう。

鍼灸の頻度はどのくらいですか?

鍼灸で逆子を改善しようと考える場合、施術の頻度はとても重要な要素になります。一般的には、週に1回から2回のペースで継続的に通うことが推奨されます。特に妊娠30週を過ぎてからの施術では、時間との勝負になることも多いため、施術の間隔をあまり空けずに続けることが望ましいとされています。

このように頻度を保つ理由は、鍼灸の効果が蓄積型であるためです。1回の施術で劇的な変化が現れるわけではなく、繰り返し刺激を与えることで体の状態が少しずつ整っていきます。また、定期的に通うことで、体の変化や赤ちゃんの動きを観察しながら柔軟に施術方針を調整することが可能になります。

ただし、妊娠の週数や母体の体調、逆子の状況によって最適な頻度は変わります。そのため、施術を受ける際は信頼できる鍼灸師と相談しながら、自分に合った通院スケジュールを立てることが大切です。無理なく継続することで、より効果的な結果を期待できます。

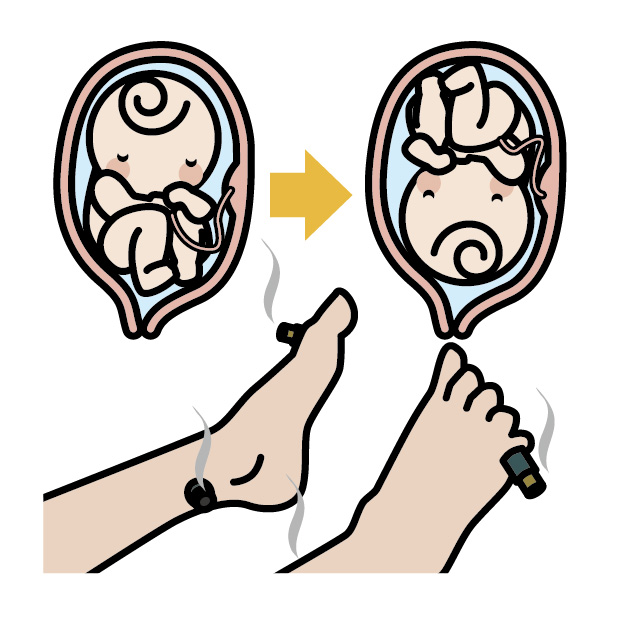

逆子の鍼灸は何週まで続けられる?

お灸による逆子のケアは、安全性の面からも比較的安心して取り入れられる方法の一つです。ただし、施術を行える期間には目安があります。一般的には妊娠28週から始めて、35週ごろまでがひとつの目安とされています。

この時期は、胎児がまだ子宮内で比較的自由に動けるため、頭位に戻る可能性が高いと考えられています。特に30週前後は、赤ちゃんが活発に動く時期でもあるため、このタイミングでお灸を始めると効果を感じやすいとされます。一方で、36週を過ぎると子宮内のスペースが限られ、赤ちゃんの動きも制限されるため、自然に戻る確率は徐々に低下していきます。

ただし、35週を過ぎたからといって、すぐに中止しなければならないわけではありません。赤ちゃんの向きや羊水の量、母体の状態によっては、36週以降も医師と相談のうえでお灸を継続するケースもあります。お灸は刺激が穏やかで、リラックス効果もあるため、身体のケアとして取り入れ続けるのも一つの方法です。

このように、週数に応じた判断が大切ですが、不安な場合は鍼灸師や産婦人科医と連携をとりながら進めることをおすすめします。

鍼灸 リスクと施術の注意点

鍼灸は比較的安全な施術として知られていますが、リスクが全くないわけではありません。逆子に対して鍼灸を行う際にも、いくつかの注意点を理解しておくことが大切です。

まず、鍼灸による副作用としてまれに見られるのが、施術部位の内出血やだるさです。特に妊娠中はホルモンバランスが変化しやすいため、通常よりも身体が敏感になっていることがあります。そのため、鍼の刺激に対して強く反応してしまうケースもあります。また、免許を持たない施術者による鍼灸は衛生面や技術面でのリスクが高くなるため、必ず国家資格を持った鍼灸師に相談しましょう。

さらに、妊娠初期や高血圧、切迫早産などのリスクがある妊婦さんは、施術を控えるか医師との連携が必要です。鍼灸は妊婦さんに優しい施術として広まっていますが、体調や妊娠経過によっては慎重な判断が求められます。

そのため、鍼灸を取り入れる際には「安全性」と「信頼性」の両方を満たす施術院を選び、事前に十分な説明を受けることが大切です。安心して受けるためにも、体調の変化に敏感になり、無理をしないことが何よりのポイントになります。

ツボ押し セルフケアのポイント

逆子の改善を目指すセルフケアとして「ツボ押し」が注目されています。鍼やお灸よりも手軽に始められることから、日常的なケアの一環として取り入れている方も少なくありません。

なかでも有名なのが、足の小指の外側にある「至陰(しいん)」や「三陰交(さんいんこう)」というツボです。ここは逆子ケアに効果的とされ、刺激することで胎児の回転を促すといわれています。自分で押す場合は、痛気持ちいい程度の強さで5〜10秒ほどかけてゆっくり刺激し、1日数回を目安に続けると良いでしょう。

ただし、強く押しすぎたり、長時間同じ箇所を刺激し続けるのは逆効果になることもあります。また、ツボ押しはリラックスした状態で行うのが基本です。お風呂上がりや就寝前など、心身が落ち着いているタイミングを選ぶと、より効果を実感しやすくなります。

セルフケアである以上、無理なく続けられることが重要です。もし押していて痛みが強く出たり、体調に変化があった場合はすぐに中止し、専門家に相談しましょう。正しいやり方を学んで、無理のない範囲で取り入れていくことが、安心・安全なケアにつながります。

逆子で生まれた子 特徴と発達

逆子で生まれた赤ちゃんについて、不安を抱く方は少なくありません。「発達に遅れがあるのでは?」と心配になることもあるでしょう。しかし、実際には逆子で生まれたからといって、すべての子どもに特徴的な問題が現れるわけではありません。

逆子出産が影響するのは、主に分娩時の姿勢や圧迫に関する部分です。例えば、骨盤位での自然分娩の場合、股関節に負担がかかることがあるため、生後すぐに「股関節脱臼」の検査を行うことが一般的です。また、頭部が最後に出てくることによって、吸引や鉗子を使う処置が必要になるケースもあります。

しかし、これらは出産直後の身体的な対応に関することであり、発達の遅れや性格にまで及ぶものではありません。多くの逆子出産の赤ちゃんは、その後の発育や運動機能、知能面においても他の赤ちゃんと変わらず成長していきます。

もちろん、個々の発達にはばらつきがあるため、定期健診や育児相談を通して成長の様子を確認することは大切です。医師や保健師と協力しながら見守っていけば、必要なサポートも早期に受けられます。逆子だったことを過度に心配せず、その子に合ったペースで育っていくことを意識していきましょう。

逆子 治るために知っておきたいことまとめ

- 妊娠28週までなら約90%が自然に頭位へ戻る

- 妊娠34週までは自然回転の可能性が十分ある

- 逆子が治る時期は妊娠7〜9ヶ月が目安

- 妊娠10ヶ月以降は自然に戻る確率が約20%に低下

- 逆子体操は胸膝位が基本で1日2回が推奨

- 胎児の動きすぎだけが逆子の原因ではない

- シムス位での睡眠姿勢も逆子対策になる

羊水量や子宮の形なども逆子に影響を与える - 外回転術は36週前後に検討される医療処置

- 鍼灸は血流改善やリラックス効果で逆子に働きかける

- 至陰や三陰交へのツボへの刺激が胎児の回転を促すとされる

- 鍼灸の頻度は週1〜2回が一般的

- お灸は妊娠28〜35週の間に行うのが目安

- 鍼灸には軽度の内出血やだるさなどの副作用もある

- ツボ押しは痛気持ちいい程度の刺激で日常ケアが可能